Félix Frías y la defensa del territorio nacional argentino

El jurista John Finnis denuncia la creación de «crímenes de pensamiento» con estigmatización pública

18 julio, 2021

Secuelas espirituales del Covid 19. Una experiencia de crisis y esperanza.

18 julio, 2021Por Horacio Sánchez de Loria Parodi para Revista Argentina (Tercera Época)

1.Introducción.

Junto con fray Mamerto Esquiú, Félix Frías (1816-1881) fue uno de los mentores del movimiento católico del Ochenta.

Nació en Buenos Aires y murió en París. Publicista, diplomático, legislador nacional y provincial, periodista, tuvo una intensa vida pública, fue respetado por todos los sectores y se caracterizó por su acendrada fe. Lo llamaban, habitualmente, el padre Frías. Influido también por el liberalismo católico, no llegó a sostener, sin embargo, las posiciones canónicas de la corriente como la separación de la Iglesia del Estado.

Emigrado en Uruguay, Bolivia y Chile en la época de Rosas, compartió el exilio con varios personajes públicos de su generación, entre otros Sarmiento, quien lo nombraría, siendo presidente, en un cargo diplomático en Chile. Llegó a ser secretario de Lavalle en su frustrada aventura militar de 1839-1840 que, con la ayuda francesa, invadió el territorio argentino. Luego fue uno de los que acompañó sus restos al norte y pasó al país del altiplano. Frías estaba entusiasmado con esa empresa que pretendía derrocar a Rosas, en quien veía la personificación del despotismo y la arbitrariedad, uniéndose de ese modo con alguien que había colaborado como pocos en la desunión y el fomento del odio en las familias argentinas con el asesinato de Manuel Dorrego.

Más tarde fue corresponsal de El Mercurio de Valparaíso en París, y recién volvió a la Argentina hacia 1855.

2. Ministro Plenipotenciario.

A pesar de estar en posiciones religiosas y políticas disímiles –estaban enfrentados por la posición ante la escisión de Buenos Aires del resto de las provincias, y habían tenido una agria disputa en la convención constituyente de 1860 encargada de revisar el texto de 1853– al poco tiempo de asumir el poder, Sarmiento lo nombró Ministro Plenipotenciario en Chile, un destino difícil, dadas las disputas territoriales que envolvían la relación con el país trasandino.

Frías fue muy prudente, trató a todos los sectores de la sociedad chilena, y destacó siempre nuestros lazos de unión, nuestras comunes raíces religiosas, culturales y políticas, ancladas en la tradición hispánica. Incluso, a los siete meses de su acreditación, brindó una conferencia en el Seminario diocesano de Valparaíso, muy comentada por las palabras que pronunció a los futuros sacerdotes.

Particularmente complicadas estaban las relaciones políticas en ese año 1869, debido especialmente a la ocupación por parte de Chile del Estrecho de Magallanes, un territorio disputado desde hacía años, al calor de los reclamos nacionalistas posrevolucionarios, exacerbados por intereses comerciales foráneos.

Frías era consciente de la desgracia en la que estaban envueltos nuestros países hermanos por esos motivos, pero se mantuvo firme y respondió con razones valederas.

Sobre ese particular caso destacó, que la toma del Estrecho de Magallanes se había ido ensanchando cada vez más, con el pretexto de llevar la civilización y ofrecer seguridad al comercio mundial. Pero el progreso realizado “ha consistido en establecer allí una colonia penal” y, por otra parte, la Argentina nunca se había negado a adoptar todas las medidas tendientes a facilitar la navegación por el lugar.

El problema se agravó a raíz de que Chile comenzó a reclamar buena parte de la Patagonia. La tesis chilena se basaba en dos argumentos principales: 1) al crearse el Virreinato del Río de la Plata, el rey sólo separo la región de Cuyo, por lo que el resto habría quedado en jurisdicción chilena y 2) al estar ocupado el centro del Estrecho de Magallanes, había que admitir que esa ocupación se extendía a las zonas adyacentes.

Frías trabajó denodadamente en la cuestión. Recurrió a todos los archivos disponibles de Buenos Aires, Lima, al Archivo de Indias, al Museo Británico, incluso le pidió ayuda a fray Mamerto Esquiú, quien se encontraba en Sucre, para que recopilara lo que se encontrase en Bolivia.

También recibió ayuda de Mariano Balcarce, Máximo Terrero y del mismo Juan Manuel de Rosas, quien le envió diez cédulas reales que avalaban la posición argentina, y una carta refutando las ideas esparcidas en la prensa chilena sobre la cuestión. Gesto de caballerosidad de ambos, dejando de lado toda inquina personal.

Otro personaje de quien recibió apoyo importante fue Luis Piedrabuena, especialmente por su experiencia en la zona. Piedrabuena era un experto conocedor de todos los intríngulis limítrofes en aquéllas zonas.

En aras de alcanzar una modus vivendi que nos permitiera discutir con mayor serenidad, Frías presentó en 1872 una propuesta de partición del Estrecho de Magallanes que el gobierno chileno rechazó debido a que seguía reclamando gran parte de la Patagonia.

A principios del año 1873 la cuestión se complicó aún más, a raíz de la expedición chilena a Río Gallegos. La protesta oficial del gobierno argentino, y la actitud firme de Frías lograron, por lo menos por el momento, distender la situación.

Con el cambio de gobierno, al asumir la presidencia Nicolás Avellaneda, finalizó la labor diplomática de Frías. Pero el nuevo presidente le tenía reservado nada menos que el cargo de canciller, precisamente por su desempeño en la cuestión limítrofe con Chile.

Frías no se sintió con fuerzas en ese momento. José Benjamín Gorostiaga le aconsejó no entrar al gabinete al poco tiempo de la revolución encabezada por Mitre, que había vuelto a agravar la crisis permanente que padecíamos. Por otra parte, el gobierno chileno también protestó por el nombramiento de Frías a raíz de su posición nada conciliatoria.

3. Diputado nacional

Pero Frías no se mantuvo quieto y no se desentendió de las cuestiones limítrofes. A principios de 1876, Frías asumió como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Los incidentes con Chile se sucedían sin descanso; el apresamiento de una nave de bandera francesa Jeanne Amébie, autorizada por autoridades argentinas, que transportaba guano, por parte de un barco de guerra chileno, estuvo a punto de provocar la ruptura de las relaciones diplomáticas.

El transporte de guano de la Patagonia provocaba muchos enfrentamientos, hasta que se llegó a firmar un acuerdo denominado Pacto Fierro-Sarratea, aludiendo al ministro de Relaciones Exteriores chileno Alejando Fierro y al cónsul argentino Mariano de Sarratea, que lo habían suscrito. El acuerdo intentaba solucionar el conflicto inmediato pero era un antecedente peligroso pues no hacía referencia a la situación que se vivía. Por caso, dejaba a Chile en posesión del Estrecho de Magallanes y establecía un futuro arbitraje sobre zonas disputadas.

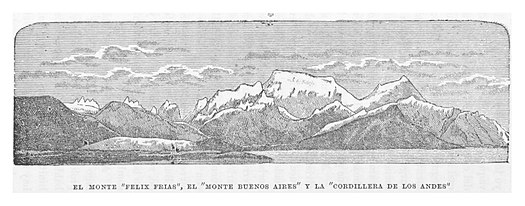

Frías protestó, y se lanzó a la lucha. Hizo referencia a que la Constitución chilena establecía que el límite territorial entre ambos países estaba determinado por la Cordillera de los Andes. Desde diciembre de 1878 hasta junio de 1879 escribió una serie de artículos sobre el tema; incluso fundó un periódico para defender la posición argentina, La América del Sur, cuya redacción quedó a cargo de Santiago de Estrada. Iba contracorriente, ya que la mayor parte de los medios, y el gobierno de Avellaneda apoyaban el acuerdo. También organizó un Comité, que ejercería una especie de vigilancia sobre el gobierno, con relación al problema fronterizo.

Francisco Perito Moreno (Viaje a la Patagonia Austral).

Formaron parte de esa agrupación, integrada por personas de distintas corrientes de opinión, que finalmente fue presidida por Frías: Bernardo de Irigoyen, Francisco P. Moreno, Leandro N. Alem, Eduardo Wilde, Santiago Estrada, Miguel Goyena, Miguel Cané, Vicente Fidel López, Luis Sáenz Peña, Narciso Martínez de Hoz, Ramón Muñiz, Cleto Aguirre, Antonio A. Bermejo, Juan Martín Leguizamón, Emilio Villafañe, Ramón Videla, Julián Fernández, José María Ramos Mejía, Jesús M. Espeche, Francisco Pico, Julio Costa, Eugenio Aguirre, entre otros.

Tal fue la presión, que el gobierno se dio cuenta que iba a ser muy difícil que el acuerdo Fierro-Sarratea fuese aprobado en el parlamento. Comenzaron, entonces, negociaciones para modificarlo. Se llegó a un nuevo entendimiento, que aplazaba la cuestión de límites por diez años, es decir Chile mantenía la jurisdicción provisional sobre el Estrecho de Magallanes, y la parte norte y occidental de Tierra del Fuego.

La América del Sur y el Comité reaccionaron inmediatamente, exigiendo se revieran esas cláusulas, y solicitando a los senadores no aprobarlo, en caso contrario.

El esfuerzo de Frías dio resultado, ya que finalmente el acuerdo fue rechazado en el Senado. Santiago Estrada, quien fue su secretario en la Legación de Chile, destacó que Félix Frías, “con la modestia que le era peculiar apartó de su persona los plácemes, para hacer refluir la gloria de la jornada sobre sus compañeros de fatiga, de la misma manera que anteriormente repartiera, dándoles la mejor parte, los laureles ganados en Chile, con los secretarios de la Legación”.

4.Epílogo

En 1879 se libró la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia. Frías se solidarizó con las dos últimas naciones atacadas. La ciudad de Lima costeó por suscripción una medalla de oro destinada a Frías por su noble y valiente actitud ante los bombardeos de los pueblos peruanos del Pacífico y el Consistorio Carolino de Lima lo declaró defensor de la independencia americana.

En julio de 1881, cuando se selló el tratado de límites con Chile, Bernardo de Irigoyen reconoció la deuda de gratitud que el país tenía con Félix Frías por su lucha tenaz en las cuestiones de límites. Pero Frías, amargado por la deriva institucional del país, no se alegró por la firma de ese convenio, al que consideró desventajoso para el país. Moriría pocos meses después en París, advirtiendo sobre la necesidad de abandonar el camino tomado, que nos conduciría a la decadencia.