Güemes, de político local a prócer nacional

El ocaso español y el amanecer británico en América según el virrey Abascal

25 julio, 2021

Alfonso X, el “trovador de la Virgen”: sus “Cantigas a María”, un referente para toda la Edad Media

1 agosto, 2021Por Alberto David Leiva para Revista Argentina (Tercera Época)

El proceso de convertir en prócer nacional a una figura histórica se vincula siempre con la relación de fuerzas y con la distribución del poder político. Para ello, por lo general, la política necesita de los historiadores, cuya palabra está autorizada para hablar en nombre del pasado, Antes se la consideraba investida del poder de sanción (el juicio de la historia).

Entrando en tema, recordemos que la historia se resignifica. Por un lado, tenemos la producción historiográfica y, por otro, las prácticas de apropiación y resignificación (el relato). En este caso, la historia adquiere la forma de un conjunto de representaciones que operan en los procesos de identificación colectiva cuando se junta con el mito.

En el caso del general Güemes, tanto la historia como la política, produjeron la transfiguración del político local en héroe nacional.

Período de conformación del Estado nacional argentino.

Durante la lucha por la emancipación, por razones políticas se reconoció su figura. En mayo de 1817, a solicitud de Belgrano, el Director Supremo Pueyrredón le expidió despacho de Coronel Mayor de los Ejércitos de la Patria. Asimismo, Pueyrredón dictó un decreto, reconociendo los excepcionales servicios prestados por Güemes; y en mérito a su brillante actuación, el gobierno lo premió con una medalla de oro y una pensión vitalicia para su primer hijo; una medalla de plata con trazos de oro para los jefes, una puramente de plata para los oficiales y para la tropa un escudo de paño con la inscripción: A los heroicos defensores de Salta.

Como sabemos, Güemes volvió a Salta por motivaciones militares, pero también políticas: aspiraba a gobernar desplazando al partido conservador del gobierno salteño. Cuando llegó a la ciudad el pueblo salió a la calle a recibirlo. El gobernador intendente, Hilarión de la Quintana, estaba ausente, acompañando a Rondeau camino al Alto Perú. Entonces se pidió al cabildo que, sin participación del Directorio, nombrara un gobernador.

Güemes era el único candidato a la vista, y tenía a su favor que su hermano mayor, el doctor Juan Manuel de Güemes, era uno de los miembros del cabildo. Así fue nombrado Gobernador Intendente de Salta, jurisdicción integrada entonces por las ciudades de Salta, Jujuy, Tarija, San Ramón de la Nueva Orán y varios distritos de campaña. Dos semanas después de asumir el gobierno, el 15 de julio de 1815, contrajo matrimonio en la Catedral de Salta con Carmen Puch, miembro de una acaudalada familia con intereses en Rosario de la Frontera. Tuvieron tres hijos: Martín, Luis e Ignacio.

A pesar de este inicio auspicioso, los años posteriores fueron sumamente duros para Güemes. A la amenaza de un nuevo ataque español se sumaron los problemas de la guerra civil.

Después de su muerte, la escuela mitrista instaló en el campo historiográfico un modelo heroico, centrado en el accionar de los grandes hombres, exclusivos protagonistas de la historia. Durante este período y hasta 1880, se identificó al país con la nación, de acuerdo con los conceptos de la época.

Desde esa óptica, Güemes fue identificado con las valoraciones negativas que encarnaban los caudillos, personajes primitivos y bárbaros, que obstaculizaron la organización nacional. Se lo igualó a los comandantes de campaña, carecía por lo tanto de cualidades para ingresar a la galería de los héroes de la patria.

A partir del derrocamiento de J. M de Rosas la generación del 37, se fue fragmentando al evidenciarse sus distintos posicionamientos políticos. Es en ese contexto se enfrentan Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Por un lado, Alberdi emprende una incipiente valorización del interior del país y de sus figuras históricas tras rescatar la figura del general Urquiza, pero como sabemos, su criterio no prevalece.

Se impone en cambio el dilema sarmientino que plantea un esquema dual del mundo: en un extremo se encuentran la ciudad y en el otro el campo, que remiten a dos tipos humanos bien diferenciados. El hombre, culto y civilizado, blanco, urbano, poseedor de ideas y hombre de razón; y por otro lado el hombre rural, mestizo, tosco, animal y salvaje, hombre de acción. Con el primer polo se identifica la ciudad de Buenos Aires, vista como centro político, materialización del orden, la cultura y vida urbana, mientras que el espacio interior, las provincias, representan la barbarie. Al mismo tiempo, paisanos, indios, y gauchos, que pueblan el desierto, son la personificación de la argentina primitiva, el desarraigo, la carencia de cultura, el caos y la anarquía.

Los caudillos aparecen representados en la primera historia nacional como líderes espontáneos, personajes sin ideas, como agitadores, como conductores de bandidos, vagos y masas amorfas.

Sarmiento y Mitre, cada uno a su manera, proponen un mundo de opuestos jerárquicamente dispuestos: Civilización y barbarie.

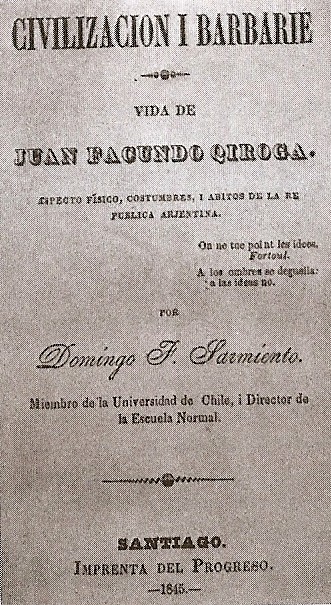

Sarmiento, dueño de una pluma magistral, escribe Facundo o civilización y barbarie en las Pampas argentinas, sobre la vida del riojano Facundo Quiroga (federal), personaje que encarna la barbarie asociada al caudillo Juan Manuel de Rosas.

Güemes es representado como un conductor de hombres y voluntades, capaz de dominar y dirigir a las masas, pero carente de genialidad y virtudes individuales, sin méritos ni cualidades que lo igualen con el grupo de los porteños. Como caudillo, se aproxima más a un hombre de acción que a un hombre de ideas.

Escribió Mitre en 1864: La fuerza de Güemes no residía tanto en su propia individualidad, cuanto en la fuerza de las multitudes que acaudillaba y representaba, y cuya sustancia se asimilaba, y aun cuando sin injusticia no pueden negarse cualidades superiores al que así dominaba y dirigía esas masas fanatizadas por su palabra, conduciéndolas a la lucha y al sacrificio, no era de cierto un genio superior ni en política ni en milicia; ni sus hechos fueron precisamente los que decidieron de los destinos de la revolución….. Sin embargo, otras voces, relativamente periféricas, sentaron las bases de la valorización de los caudillos. En la concepción de Dalmacio Vélez Sarsfield, Güemes evoluciona desde delincuente hacia patriota nativo. El caudillo Güemes, ese hombre a quien se culpa de haber procurado siempre atraerse a las masas, se sirvió de esas masas para salvar su país y salvar la revolución de mayo (Vélez Sarsfield 1864).

Esta visión-versión del pasado es la que se trasmite a la generación del 80’, que se inicia con el Gobierno de Julio Argentino Roca.

La Generación del 80.

La producción literaria se orienta a un nuevo paradigma intelectual que proclama el rescate de las tradiciones y la reconciliación con la herencia hispana hasta entonces desvalorizada. Entre 1870 y 1880 empieza a cobrar forma, la noción de mestizaje, como encuentro de los polos civilización y barbarie. Particularmente significativos son los escritos de José Hernández, quien emprende la defensa de Ángel Peñaloza el Chacho, y después describe las penurias del gaucho Martín Fierro, entre 1872 y 1879. Se ha llegado a decir alguna vez que el gaucho Martín Fierro lleva ese nombre en honor a Martín Miguel de Güemes.

Finalmente, en 1881, será Adolfo Saldías con su Historia de la Confederación Argentina el que marque el momento fundacional del revisionismo histórico. Esta producción histórica, paradójicamente, asimila y reproduce el esquema de Mitre, focalizado en el accionar de individuos sobresalientes.

Los salteños tomaron como una ofensa la equiparación de Güemes con Quiroga, Ibarra, López y Bustos entendiendo que, a diferencia de ellos Güemes no era un simple comandante de campaña. Así fue como, a partir de ese momento, la historia que se escribe desde Salta comenzó a buscar merecida justicia para el prócer Güemes.

Desde Salta, en un paralelismo con quienes ya desde principios de siglo habían emprendido la tarea revisionista, el historiador Bernardo Frías (1902) y luego el literato Juan Carlos Dávalos rescataron a Martín Miguel de Güemes como General de la Independencia. Es particularmente notable el tomo 1 de la Historia del General Martín Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta, obra de Frías publicada por primera vez en 1902.

Un propósito aparece allí claramente enunciado, contestar a la historia mitrista; escribir la historia con visión de provincia y, a través de ello, salvar de la ingratitud al prócer salteño de la Independencia, General Martín Miguel de Güemes.

Su obra se dirige a mostrar que, dentro de la sociedad salteña, existe una alta sociedad integrada por hombres ilustres y nobles, civilizados y cultos, iluminados y elegidos para dirigir procesos políticos. Y, en contraposición a ellos, las masas de campesinos, bárbaros e indígenas, carentes de aptitudes, quienes no fueron más que la mano de obra, dejándose conducir y obedeciendo a las notables personalidades que actuaron en el proceso independentista.

Buscando sacar al General Güemes desde el olvido hacía el reconocimiento histórico, la producción de Bernardo Frías se apropia del modo de los grandes relatos nacionales, lo que le permite legitimar al grupo aristocrático local como protagonista de los triunfos del pasado, y otorgar a la Provincia de Salta un lugar protagónico como escenario principal de las guerras independentistas en el norte del país.

Con los relatos de Frías se da, para Güemes, la revisión de su condición y origen social. Claramente no es un primitivo sino un aristócrata de noble origen. No es un caudillo bárbaro, sino un defensor del proyecto patriota.

En los relatos de Frías, se ordenan los hechos como una confrontación de grupos. La población salteña se divide en enemigos o adherentes a la causa de Güemes. El general gaucho conquista el triunfo encausando esas pasiones que lo habilitan como personaje digno del fanatismo de las masas.

La epopeya de Güemes no se ciñe, para Frías, a los límites del país. Es también una invaluable contribución al plan libertario de los héroes americanos San Martín y Bolívar.

Se orienta desde una particular noción de civilización y progreso cuando encuentra en la tradición hispánica la fuente de los principios morales, políticos y religiosos. La civilización es, para él, civilización cristiana. Desde su perspectiva a través de la colonización y conquista, se echaron los cimientos, los preciosos principios de la libertad; las grandes concepciones y conquistas de la filosofía europea, de la política y del orden civil; la raza blanca, cuya inteligencia es superior a todas cuantas pueblan la tierra, la verdadera riqueza y la verdadera industria, en fin, sólo son debidos a la conquista.

Sostiene que el elemento valioso de la sociedad salteña llega con la inmigración florida durante la segunda mitad del siglo XVIII, raza blanca que vino a unirse a la nobleza de la gente decente integrada por los descendientes de los conquistadores. Basados en estos criterios de superioridad natural, moral y racial son los únicos elegidos para ejercer el gobierno.

En sus manos estaba el gobierno, la cultura, el mando de las milicias, las virtudes, las fuerzas intelectuales y morales, clase dirigente y representante del movimiento civilizado y progresista del país.

El autor presenta los hechos históricos movidos por el accionar protagónico y decisivo de un personaje genial, poseedor de condiciones superiores, excepcionales aptitudes y cualidades distintas a las del resto de los hombres. En su evaluación de la historia, el triunfo y la independencia respecto a la corona española no hubieran sido posibles sin la acción del General Güemes.

Frías presenta un Güemes a la altura de los ilustres hombres de Buenos Aires, educado y culto, de noble origen, de raza pura española y lo fija a un tipo humano particular, al señor salteño. Verdaderamente, Güemes había nacido y fue criado en el centro de la aristocracia, de la riqueza, de la cultura notoria y del buen tono… (1972). En la excelencia de sus condiciones de mando, por su infatigable actividad, por sus antecedentes militares, por su prestigio irresistible entre la gente campesina; por su entusiasta fervor por la causa de la patria, por todo ello es que Güemes alzaba su cabeza superior entre la multitud y comenzaba a imponerse como una hermosa esperanza en el ánimo mismo del nuevo gobierno (1972). Frías diseña una imagen de Güemes como conductor de hombres, líder y caudillo, pero es la imagen de un caudillo con total manejo de la razón, no un simple conductor de masas alzadas, sino todo lo contrario, un estratega militar capaz de darle buen cauce y dirección correcta a la energía y fuerza de las masas. Esto lo hace un caudillo diferente, hombre de razón, de ideas y con capacidad de mando. Lo expresa del siguiente modo: Desde su primer paso reveló ya el plan de defensa original que bullía en su cerebro y que había de salvar la revolución, colmándola de páginas inmortales. Aquel plan consistía en emplear contra el enemigo que amenazaba descolgarse desde Potosí los recursos del ingenio individual en feliz combinación con la naturaleza de aquellos parajes…a través de bosques, surcos de oteros y hondonadas y serranías…sitios todos ellos de excelentes condiciones para las sorpresas y ataques repentinos que toman de improviso…. Llamada ésta guerra de recursos...

Se esboza, así, un General héroe patriota que, desde los principios de la Revolución, está entregado a la causa, por lo cual su muerte no será más que la coronación de sus glorias. Güemes es un caballero de noble estirpe, aristócrata americano, hombre de razón y de ideas, pero también de valentía y coraje, con visión de oportunidad, un estratega militar que conoce la naturaleza y sabe desenvolverse en ella pero que no lo domina, como sucede con los caudillos bárbaros y primitivos. Posee así condiciones excepcionales para la conducción del movimiento y para liderar a las masas amorfas; para sostener un plan conjunto a la par de los grandes libertadores americanos como San Martín y Bolívar.

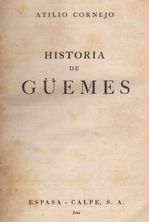

Concordantemente, Atilio Cornejo, que se había formado cerca de Bernardo Frías, denuncia a Sarmiento por agrupar a Güemes, sin distinción, junto con Quiroga, Ibarra, López y Bustos acusados todos, de haber destruido el derecho, lo cual los convertía en simples comandantes de campaña (Cornejo 1971).

Entre otras instancias y situaciones de reconocimiento, hay un hecho que indicaría el inicio de la construcción del culto a nivel local y nacional: en Salta, el 17 de junio de 1885, durante la velada conmemorativa del histórico17 de junio de 1821, el gran historiador Ángel Justiniano Carranza inició un movimiento procurando el reconocimiento del héroe nacional Martín Miguel de Güemes y la construcción de un monumento ecuestre en Salta, y se formaron tres comisiones para impulsar la iniciativa emplazándolo en la Plaza 9 de Julio.

En 1910, otra comisión insiste en ese emplazamiento pero, al suscitarse discusiones en el seno de la misma, se decidió levantarlo en una plaza creada frente al edificio de la entonces Casa de Gobierno (hoy sede de la Legislatura), que fue denominada Plaza Güemes. Bajo el gobierno de Joaquín Castellanos, el 17 de junio de 1921, entre los actos conmemorativos del centenario de la muerte del prócer, se colocó la piedra fundamental del monumento en el centro de dicha plaza.

La Generación del Centenario.

El movimiento de revisión y rescate atraviesa las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX.

Paralelamente se responsabiliza a la inmigración europea de la pérdida de los valores tradicionales, germen sobre el cual se gesta una conmemoración del primer centenario de la patria. Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones y Manuel Gálvez son artífices de la fórmula conciliadora del Mestizaje y de un cambio de paradigma. La difusión de estas ideas se ensambla entre el 20 y 30, con el revisionismo de fines del siglo XIX que busca redefinir la figura demonizada de J. M. de Rosas.

Desde este vuelco nacionalista la presencia de los extranjeros, antes promovida por las generaciones del ’37 y del ’80 como garantía del progreso, empieza a ser cuestionada como amenaza al orden instituido.

La reacción conservadora como discurso de defensa de lo propiamente argentino, en detrimento de lo extranjero, emprende la recuperación y resignificación del gaucho.

Los sucesos del centenario, conforman así el marco propicio para reafirmar y redefinir los valores patrios y el gaucho es consagrado como el arquetipo nacional. La revalorización del mundo rural coincide con el momento de bonanza económica del modelo agroexportador. Este clima se expresó a través del movimiento denominado criollismo, entre las últimas décadas del XIX y las primeras del XX. En consonancia con el criollismo, se divulga un gusto por lo gauchesco, en función a la representación de la imagen de un mundo del pasado (Masotta 2007). Algunos llegan a interpretar el eurocentrismo anterior como una forma de colonialismo.

Se trató de rehacer la historia valorizando el espacio de las provincias. En consecuencia, los caudillos asumen el lugar de reflejos políticos del mundo de las provincias, asociados a la posesión de carisma, autoridad y el rol de protección de las masas rurales, símbolo de los valores culturales de la tradición.

En el espacio provincial, el legado moral de honor y decencia de la aristocracia local aparece como un valioso capital, que los distingue socialmente y confiere seguridad ante la amenaza del igualitarismo moderno proclamado por los radicales.

La ola nacionalista que alienta desde Buenos Aires una reconciliación con el mestizaje, y por tanto revaloriza al gaucho, impacta en Salta habilitando las condiciones para valorizar al mestizo como tipo social y resignificar a Güemes en esa clave.

Ello se traduce en las producciones culturales que dan forma al movimiento criollista y martinfierrista que encuentra en el espacio rural un reservorio de símbolos y sentidos que remiten a la argentina interior, al pasado olvidado y negado, al origen y esencia de la cultura nacional.

La transfiguración sucede con la literatura de Dávalos, donde se esboza un Güemes acorde a los nuevos vientos que soplan.

Juan Carlos Dávalos (1887-1959) descendiente de encomenderos y sobrino de Robustiano Patrón Costas escribió: El gaucho es la primera, la más antigua, la más eficaz adaptación del europeo a la naturaleza indígena, y por eso resulta cronológicamente el primer argentino (…) es una raza, el gaucho constituye una entidad étnica bastante definida para merecer esa denominación.

La resignificación de Güemes implica un recorrido donde la figura histórica se transfigura en imagen y representación ideal al adquirir características excepcionales y albergar distintos sentidos y atributos.

Desde la narrativa histórica de Frías se prefiguran sentidos y atributos que logran un mayor acabado en la creación literaria que realiza Dávalos. Allí se consuma la pérdida de cualidad histórica, al hacer entrar al héroe en el mito se lo despolitiza y pasa desde el espacio de los conflictos y tensiones humanas hacía el plano armonioso del paisaje y la naturaleza. Sucede así la resignificación esencializada y naturalizante. En esta línea de relatos heroicos se destaca, por su capacidad para crear mitos, Ricardo Rojas, autor de El Santo de la Espada, El profeta de la Pampa, El éxodo Jujeño, seguido por su discípulo, Ismael Moya, autor de El gaucho Rivero.

Arribada esta instancia, se desató una lucha silenciosa por la apropiación del héroe. En Buenos Aires se colocó, en 1905, la piedra fundamental de un monumento al prócer, en la Plaza General Güemes, ubicada en el barrio de Palermo; pero nunca se concretó porque las dimensiones de la plaza no permitían el adecuado desarrollo del proyecto. En 1978 esa piedra se trasladó al lugar en que luego se emplazó el actual monumento

Durante el Centenario, el Congreso de la Nación creó la Comisión nacional de la Revolución de Mayo que dispuso erigir en la ciudad de Salta una estatua ecuestre al General Martín Miguel de Güemes.

Ya en 1909, se coloca en Salta la piedra fundamental del monumento a través de una placa recordatoria destinada a perpetuar la memoria del general de la independencia.

En Buenos Aires se inaugura, en 1915, el Paseo-Galería Güemes entre las calles Florida y San Martín, y en ese momento Ricardo Rojas pronuncia un discurso considerando que ese sería un monumento erigido a la memoria del caudillo epónimo.

El 20 de febrero de 1918, en Salta, mediante un decreto se autoriza la creación del Panteón de las Glorias del Norte de la República para guardar las urnas cinerarias de los Generales Güemes, Alvarado y Arenales.

La última operación en la cual culmina una etapa del proceso de producción del héroe es cuando se crean las condiciones materiales para su deslizamiento temporal entre el pasado, el presente y el futuro. Esto se concreta mediante una representación material, un monumento de 25 metros de altura que eterniza en bronce a la figura.

El monumento habilita el tránsito del héroe desde el pasado hacía el presente y de la sociedad desde el presente hacía su pasado. La obra monumental transforma en materia, en objeto, las representaciones sobre Güemes que hasta entonces circulaban como ideas y textos.

Se encarga el proyecto al escultor porteño Victor Garino, y se elige como lugar de emplazamiento a un predio ubicado en los altos de la ciudad, al pie del cerro San Bernardo. Los trabajos comenzaron en 1920 durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen.

Cabe recordar que la comisión que estuvo a cargo de la construcción insistió en recatar las verdaderas características del Gral. Güemes y aconsejó: modificar el modelo de caballo griego y con alas de libélula y tomar el caballo montañés pequeño, de pecho ancho, fuertes músculos y cabeza vivaz. Las escalinatas y el pedestal se construirían con piedras de cerros vecinos, con frisos alegóricos y en la delantera debía colocarse una palma con los nombres de la oficialidad del General Güemes, encabezada por el Coronel Vidt. En el friso norte, la montonera gaucha desorganizada, en el sur la misma gente ya organizada por Güemes como Regimiento de los infernales, y atrás el sacrificio de la totalidad del pueblo que da todo por la patria.

Cuando se inauguró el monumento, el 20 de febrero de 1931, la presencia de un salteño, entonces máxima figura política nacional, el Presidente José Félix Uriburu, da idea de la trascendencia que se le adjudicó.

El interés por conocer sus ideas políticas.

La historia mitrista ignoró al Güemes político. Su valor y su entrega sólo eran acción temeraria, y su estrategia político-militar solo era circunstancial táctica militar.

Mucho después, en 1978 Fray Honorato Pistoia escribió Pensamiento político de Güemes: responde a una concepción seria y con fundamentos doctrinales basados en los principios de la dignidad de la persona humana, del bienestar de su pueblo, entendido como pueblo americano, y del bien universal.

El desafío era no solo independentista, sino también de construcción estatal, de esforzarse por evitar la desintegración territorial y también de desarrollo de una economía y sociedad moderna:

habitantes de uno y otro hemisferio que tienen clavados los ojos en observación de nuestras operaciones, costumbres y especialmente la de los funcionarios públicos que, como depositarios de la opinión general somos los artífices y agentes principales para crear y poner las bases angulares del nuevo y magnífico edificio que aspiramos.

Dentro de la excepcionalidad en la que le tocó gobernar, Güemes profesó un republicanismo sin especulaciones. En época de guerra, nunca se atribuyó la suma del poder público, ni disolvió los poderes públicos existentes. También respetó la legislatura de la época, siendo que de allí surgían todas las conspiraciones en su contra.

Como Gobernador, Güemes decidió, mientras durara la guerra, suspender la cláusula de los contratos de aparcería rural que establecía que el trabajador debía pagar una multa cuando no podía entregar al propietario el porcentaje de la producción. Su argumento fue que los gauchos estaban peleando no solo por la libertad, sino también por las propiedades de los hacendados.

La consolidación del mito.

El mito se crea cuando se agrega nuevos significados a las narraciones históricas, y se las va convirtiendo en mitologías nacionales; es una combinación entre pasado, presente y futuro, entre tradición y modernidad. El mito no anula a la figura histórica, al contrario, la enriquece con nuevos significados. Mantiene al mismo tiempo una relación con el pasado, con el presente y con el futuro, una doble estructura que al mismo tiempo que es histórica, es también radicalmente antihistórica.

Así se forjaron las condiciones de posibilidad que habilitan la consagración de Güemes como héroe cultural local, y luego como héroe de la Patria y de la Independencia.

Posteriormente, en las décadas del 40’ y 50’ del siglo XX, se produjo la identificación entre el mito y la cultura salteña. El mito funcionó también como matriz de referencia de los discursos turísticos que comenzaron a promover a Salta como cuna de tradición y folclore (Salta la linda; Salta, tan linda que enamora) y con la construcción de la capital de la Provincia como una ciudad tradicional y folclórica (desgravación impositiva a los inmuebles urbanos que ostenten un frente de estilo colonial, colocación de faroles coloniales para iluminación de las calles en la zona céntrica). Durante el peronismo se habilita la interpretación de Güemes como conductor y protector de las masas. Se lo representa como Jefe y padre de los pobres.

El paso a la inmortalidad se refuerza mediante instancias de conmemoración, ceremonias y rituales que animan al cuerpo de bronce, impidiendo que caiga en el olvido.

Cada 17 de junio al pie del monumento se lleva a cabo una masiva ceremonia en donde se rinde homenaje y culto al héroe gaucho de la cual participan además de los gobernantes locales, distintas instituciones y la sociedad en general (10.000 gauchos).

Distintas instituciones y actores reproducen y activan el mito desde otras prácticas y discursos: la Agrupación tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes (ATSGG), el Instituto Güemesiano de Salta mediante las producciones escritas y la organización de diversas actividades de homenaje y reconocimiento al héroe.

El mito funcionó también cuando se quiso rescatar la fisonomía del general Güemes. A causa de su temprana muerte, faltaba un retrato realizado en vida, de modo que su imagen tuvo que ser construida postmortem.

Hacia 1876, todavía algunos ancianos contemporáneos y familiares recordaban su rostro. Entre las personas que más se le parecían estaban sus hijos, don Martín del Milagro Güemes Puch (…) y don Luis Güemes Puch, (Ignacio murió en la infancia) como así también, don Carlos Murua Figueroa (…) que era sobrino nieto del prócer.

En ese año 1876 se encontraba en Tucumán, ejecutando diversas obras con el apoyo de Juan María Gutiérrez, un famoso pintor francés, Ernesto Charton. Charton hizo un retrato con indumentaria gaucha y murió el 7 de diciembre de 1877. La obra fue obsequiada al Dr. Carranza por Juan Martín Leguizamón. Pero Carranza quería un Güemes de uniforme. El general Mitre le brindó la imagen de un uniforme de Húsar y, en 1885, durante su estadía en Salta, hizo preparar por D. Flavio García un bosquejo a lápiz de Güemes militar, firmado con las iniciales F.G., en el que solo se habría modificado la indumentaria reproduciendo en lo demás, el primitivo dibujo de Charton.

Muchos años después, el 5 de junio de 1965, el gobierno de la Provincia de Salta, después de consultar a dos eminentes autoridades de la historia del prócer -Luis Güemes y Atilio Cornejo- dispuso la certificación o legalización del retrato pintado por artista Eduardo Schiaffino inspirado en la descripción literaria de Juana Manuela Gorriti Zuviría, en sus recuerdos de la infancia (Revista del Paraná 1861), y en un sobrino nieto, el citado Carlos Murua Figueroa.

En 1981 se inauguró en Buenos Aires una réplica del monumento en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y La Pampa.

En 1999 se dictó la Ley 25.172, que declara el 17 de junio de cada año como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel Güemes.

Por resolución DR-598/05 del Senado de la Nación se dispuso la publicación de un fascículo para esclarecer la vida de Martín Miguel de Güemes y la trascendencia de su papel protagónico en la Guerra de la Independencia;

También honra su nombre la Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes en Ciudad Evita, Provincia de Buenos Aires.

Más adelante, la Ley 26.125, de 2006, declaró al General Güemes Héroe Nacional; y dispuso la nominación de Gral. Güemes a la Sala 1 de Comisiones ubicada en el segundo piso del Edificio Anexo Juan Carlos Pugliese de la Cámara de Diputados de la Nación;

La Ley 27.258 de 2016 determinó el feriado nacional y finalmente, durante todo este año, la documentación oficial del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, deberá incluir un membrete alusivo con la leyenda 2021 – Año del General Martín Miguel de Güemes.

En Salta podríamos también recordar la utilización política como emblema identificatorio de una gestión de gobierno (gobernación de J.C Romero entre 1995 y 2007), y su condición de referente simbólico de las agrupaciones gauchas que organizan las ceremonias de conmemoración. También contribuyen a alimentar el recuerdo la Unión Salteña fundada en la década del 30´ con el concurso de Atilio Cornejo, Miguel Ángel Vergara, Cristian Nelson, entre otros, el antiguo Instituto San Felipe y Santiago de Estudios históricos de Salta, fundado en 1937 por Monseñor Tavella, primer arzobispo de Salta, el Instituto Güemesiano de Salta, fundado en 1972 y la Asociación tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes.

Recuerdo final para María Magdalena Dámasa Güemes de Tejada

Macacha Güemes falleció el 7 de junio de 1866 en la ciudad de Salta, a los 79 años, retirada de la actividad pública y dedicada al cuidado de su nieto, Virgilio Mariano Tedín (después el famoso Juez Federal que en 1880 mantuvo su independencia frente a la presión del Poder ejecutivo Nacional). Durante la gestión de Miguel Isa como Intendente de Salta, en 2014, se buscó trasladar los restos de Macacha Güemes al Panteón de las Glorias del Norte, en la catedral de la ciudad, donde se encuentran las cenizas de su hermano, pero la iniciativa no prosperó (por ahora).