La “Canonización poética” de Fray Mamerto Esquiú (I)

Enrique Shaw y el apoyo a las familias numerosas

4 octubre, 2022

Malvinizar es la consigna. 1982 La Gesta lo hace por donde se lo vea.

26 octubre, 2022Por Atilio Álvarez (Profesor emérito de la Universidad Católica Argentina) para Revista Argentina (Tercera Época)

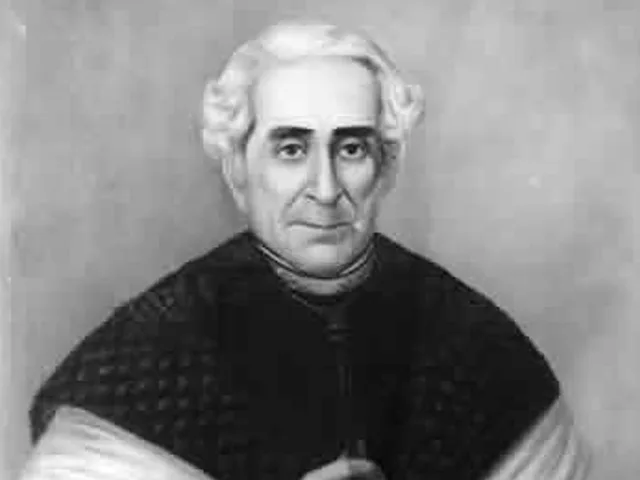

La reciente beatificación del obispo Fray Mamerto Esquiú, proclamada en su villa natal de Piedra Blanca, el 4 de septiembre de 2021, por el legado papal Cardenal Luis Héctor Villalba, arzobispo emérito de Tucumán, ha sido ocasión de renovados estudios y artículos sobre la extraordinaria figura del franciscano catamarqueño muerto en “olor de santidad” cuando ocupaba la sede episcopal de Córdoba, una de las cinco únicas que en ese momento estaban erigidas en nuestro país.

Al año de esa beatificación tan ansiada, y a la espera de la pronta canonización, es oportuno recordar los conceptos encomiásticos que recibió el beato Esquiú ya en vida, ya a poco de su muerte. Entre ellos, las alabanzas que le brindaron los principales poetas de la época, que tempranamente proclamaron la santidad del obispo fallecido a los 56 años, con apenas dos de ejercicio episcopal en Córdoba.

Para comprender este unánime reconocimiento es necesario situar la vida de Esquiú en el marco de la Iglesia en la Argentina de su tiempo y de la compleja situación política que llamamos, eufemísticamente, la etapa de la Organización Nacional.

I.- La situación eclesial de la Argentina.

La independencia de España, proclamada con entusiasmo y valor por los congresales de Tucumán, y no con sentimientos de angustia alguna según se dijo sin fundamento histórico en el acto del Bicentenario, había significado la pérdida de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Muertos o exilados los obispos realistas, las tres diócesis que existían en territorio nacional se encontraban vacantes, y su gobierno en manos de los cabildos eclesiásticos.

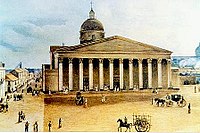

En efecto, Córdoba, con origen en la primera sede episcopal de Santiago del Estero, erigida el 14 de mayo de 1570 por San Pío V como diócesis “tucumanensis”, mediante la bula “Super specula militantis ecclesiae”[1], era cabeza de la más antigua jurisdicción eclesiástica desde el traslado operado a esa ciudad por el obispo Manuel Mercadillo en 1699.

Verdadero centro teológico y universitario del Virreinato y de las Provincias Unidas, había estado en sede vacante desde la salida del país del Obispo Rodrigo de Orellana en 1818, con brevísimos días del obispo Benito Lascano y Castillo, en julio de 1836, cuando la Confederación Argentina reconstruyó la jerarquía católica de nuestra Patria, hasta el año 1857, con la elección de Ms. José Gregorio Baigorri, y luego con la designación y asunción en 1858 de Ms. José Vicente Ramírez de Arellano, fallecido en 1873[2]

Tras ello fue obispo, entre 1875 y 1878, Ms. Manuel Eduardo Álvarez de las Casas[3], cordobés, hermano de dos gobernadores, uno de breve mandato durante la coalición del Norte, y muerto en combate en San Juan a órdenes de Acha, y el otro gobernador en tiempos de Sarmiento y senador autonomista por su provincia.

Los largos cuarenta años de sede vacante habían reforzado la importancia de los cabildos eclesiásticos, integrados por dignatarios miembros de las poderosas familias de la ciudad y vinculados con las líneas políticas locales. Nada de esto se daría en Fray Mamerto Esquiú, de humilde origen social y alejado del país por dos décadas, como veremos.

Buenos Aires era históricamente el segundo obispado del actual territorio argentino, creado el 30 de marzo de 1620 por S.S. Paulo III como diócesis Sanctissimae Trinitatis Portus Bonorum Aerum, al dividir la primitiva y más antigua jurisdicción eclesiástica del Río de la Plata, en las de Asunción y Buenos Aires, siguiendo la decisión política en igual sentido tomada tres años antes por el rey de España Felipe III.

Había estado regida desde 1803 por el asturiano Ms. Benito Lué y Riega, ordenado por el obispo de Córdoba, quien gobernó, en clásico conflicto con su cabildo eclesiástico, hasta su dudosa muerte en 1812. Es famoso por su postura en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, pero el padre Furlong recuerda también su incansable labor de visitas a toda la diócesis embarcado o a lomo de mula.

Desde entonces la diócesis estuvo en sede vacante, hasta que D. Juan Manuel de Rosas recompuso las relaciones eclesiásticas y se logró la designación primero como obispo de Aulon, in partibus infidelibus, y luego como ordinario de Buenos Aires, de Ms. Mariano Medrano, de destacada familia federal. A su muerte en 1851 le sucedió Ms. Mariano José de Escalada, fallecido en Roma en 1870 cuando integraba el Concilio Vaticano I.

Ya en esa ocasión Fray Mamerto Esquiú fue considerado digno del arzobispado porteño, aunque la terna se definió en 1873 a favor de Ms. León Federico Aneiros, sacerdote porteño de importantes vinculaciones sociales, y en especial con el partido autonomista local, del cual fue legislador.

El mapa eclesiástico se completaba con tres diócesis de reciente creación en el siglo XIX

Salta, erigida en 1806 por separación de Córdoba, y con primer obispo en quien lo había sido de Asunción del Paraguay, Ms. Nicolás Videla del Pino, expulsado a causa de sus ideas antirrevolucionarias por el Gral. Manuel Belgrano en 1812 y muerto en Buenos Aires en 1819.

Así quedaron vacantes los tres obispados hasta la nueva recomposición de relaciones que encaró la Confederación Argentina. En 1857 fue designado el anciano prócer tucumano José Eusebio Colombres, pero falleció en 1859 antes de ser consagrado.

Tras ello, y como última designación de la Confederación, en julio de 1860 fue nombrado el franciscano catamarqueño Buenaventura Rizo Patrón, nacido en Piedra Blanca y por lo tanto coterráneo y amigo de Esquiú.

La diócesis de San Juan, creada por el papa Gregorio XVI en septiembre de 1834, tuvo como primer obispo a Fray Justo Santa María de Oro y Albarracín, hasta su muerte en 1836; luego a Ms. José Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento, hasta 1852, y posteriormente, entre 1858 y 1866, al riojano Nicolás Aldazor OFM, que había sido superior de los franciscanos. Enviado por Rosas para mediar con el gobernador Tomás Brizuela a principios de 1841, había sido prisionero y vejado por Lavalle.

A su muerte fue designado Fray Wenceslao Javier José Achával y Medina OFM, también franciscano y de familia federal santiagueña, aunque profesor en Catamarca, donde tuvo por alumno destacado a Fray Mamerto.

Y finalmente, la más reciente en su época, era la diócesis de Paraná, creada a instancias diplomáticas de Urquiza, a través de Juan del Campillo, por la bula Vel a primis de Pío IX, el 13 de junio de 1859. El primer obispo fue el franciscano catamarqueño Fray Luis José Gabriel Segura y Cubas, nacido también en Piedra Blanca, que llevó como secretario al ya entonces conocido y respetado Fray Mamerto Esquiú

Fallecido el primer obispo de Paraná en octubre de 1862, después de haber intentado mediar en favor del Chacho, Mitre propuso recién en 1864 al párroco santafesino José María Gelabert, que residiría en su ciudad natal y mantendría luego fuertes enfrentamientos con el gobernador liberal Nicasio Oroño.

En suma, de cinco diócesis, incluyendo la vacancia de Córdoba, había mayoría de obispos franciscanos, vinculados de uno u otro modo a Esquiú por catamarqueños e incluso coterráneos de Piedra Blanca. Del clero secular solo provenían los obispos Ms. Aneiros y Ms. Gelabert, ambos muy proclives a visiones localistas, porteña en un caso[4] y santafesina en otro.[5]

Todos ellos, y Esquiú a la cabeza, eran hechura del largo pontificado de Pío IX[6], formados en sus encíclicas, en los decretos del concilio Vaticano y en el primer Syllabus del sufrido pontífice.

Del odio que concitó ese Papa son muestras no solo el intento de veto a su designación por parte del Emperador de Austria Fernando I, un débil mental manejado por el Canciller von Metternich, que creía al cardenal Mastai un liberal partidario de la unidad italiana, sino otras oposiciones de las cortes europeas, por los motivos contrarios. Cuando murió, los anticlericales que abundaban en la Roma del Risorgimento, asaltaron el cortejo fúnebre para arrojar el cadáver al Tíber, lo que no lograron. El cuerpo se mantiene aún incorrupto en la Basílica de San Lorenzo extramuros. Hubo fuertes presiones de distintos sectores contra su beatificación, que recién proclamó, con gran valentía, San Juan Pablo II en el año 2000.

Esquiú y el clero de su época acataban los lineamientos pontificios. No eran ya los tiempos de fines del siglo XVIII y principios del XIX, en los cuales muchos sacerdotes americanos habían adherido a posturas liberales y colaborado con gobiernos contrarios a la Iglesia.

Por eso no extraña que, en octubre de 1875, en breve regreso al país, en un sermón pronunciado en Catamarca, en ocasión de la reforma de la constitución provincial de 1855 que él mismo había colaborado a redactar, Esquiú se explayara sobre el origen de la autoridad civil en términos tan firmes que recuerdan la condena papal a quienes sostenían que “el Romano Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización” (Syllabus LXXX).

Allí apostrofó Fray Mamerto con singular contundencia: “De tantas y tan horribles blasfemias como se repiten en nuestro siglo, ninguna me hace más dolorosa impresión que la de llamar demócrata a N.S. Jesucristo, reduciendo el valor infinito de su persona a la mezquina esfera de la política humana, asentando con esto el ateísmo, y presentando además al Hijo de Dios como afiliado en la infernal conspiración” [7]

El desarrollo de la doctrina teológica y filosófica sobre la cuestión política fue efectuado por Esquiú en un artículo titulado “Estudio sobre la Iglesia y el Estado”, publicado en “El Eco de Córdoba”, de los hermanos Luis e Ignacio Vélez, comentando un importante artículo de José Manuel Estrada en Revista Argentina. Se nota en él la influencia de las ideas de Juan Donoso Cortés expuestas en 1851 en la última obra del pensador español: “Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo”

En suma, ninguno de esos prelados de la segunda mitad del siglo XIX era “liberal” en el sentido decimonónico del término. Podían variar los estilos de modus vivendi o de diálogo, y la relación con los gobernantes, pero no el fundamento doctrinario. En particular existía un firmísimo rechazo a las logias masónicas, pues se encontraba en evidencia que habían sido el motor principal contra el Papado en Italia y advertían como se proyectaban en la Argentina[8]

Los que sí se mantenían firmes y coherentes en su actitud de agredir al catolicismo, eran los adversarios, imbuidos de prejuicios en las logias nativas y reforzados por una inmigración a veces descreída, y en otras marcadas por los conflictos europeos.

A más de los continuos incidentes con autoridades locales, ya por el tema cementerios, registros civiles u otros, eran frecuentes los ataques a la Iglesia: el brutal asesinato del padre Lorenzo Cot, capellán de Colón, Entre Ríos, en septiembre de 1868; el incendio de la iglesia y colegio de El Salvador en febrero de 1875; el asesinato del padre Pérez en Buenos Aires, en 1880, se cuentan entre más casos. El mismo Esquiú fue insultado y agredido en el Puerto a su regreso a Buenos Aires en 1880, por una turba de los que se nucleaban en las milicias de Tejedor.

El clima se iba agravando año a año, camino a la crisis política del enfrentamiento del Gobierno de Roca con la Iglesia, con el enjuiciamiento del vicario capitular de Córdoba, en sede vacante, Ms. Gerónimo Emiliano Clara, la expulsión del internuncio Ms. Luis Matera, y la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, ya después de muerto el beato Esquiú.

Pero no era todavía ese el marco en el cual se movía el nuevo obispo, en función de una situación política coyunturalmente favorable.

[1] El santo pontífice, en vísperas de la concertación de la Santa Liga que nos llevó a la gloriosa victoria de Lepanto, respondía al Rey Prudente: “Nos, escuchando la súplica de nuestro carísimo hijo en Cristo, Felipe II, Rey Católico de las Españas, erigimos e instituimos el predicho pueblo de Santiago del Estero, en ciudad y en ella, una iglesia catedral bajo la advocación de San Pedro y San Pablo”.

[2] Ambas designaciones logradas en el marco de la política eclesiástica de la Confederación bajo presidencia de Urquiza y por gestión, entre otros, de Juan Bautista Alberdi

[3] Muerto en visita pastoral a La Rioja, como lo será su sucesor.

[4] Ms Aneiros, muy apoyado por la sociedad porteña, había ganado máximo respeto durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Cuando todo el gobierno, con el presidente Sarmiento a la cabeza, huyó a San José de Flores, Aneiros quedó en Buenos Aires atendiendo física y espiritualmente a los enfermos. Se contagió y murieron de peste su madre y su hermana. Legislador por el partido autonomista en 1874, apoyó luego la sedición del gobernador Carlos Tejedor y Mitre en 1880. Celebró el funeral por los caídos en la Defensa, no por todas las víctimas. Fray Mamerto Esquiú, ya designado obispo de Córdoba, fue quien proclamó en la Catedral el Discurso Patrio por la federalización de Buenos Aires, el 8 de diciembre de 1880, pieza fundamental para entender la victoria de la Nación sobre el separatismo porteño

[5] Ms. José María Gelabert y Crespo, santafecino de nacimiento, y vicario en esa ciudad hasta su asunción como segundo obispo de Paraná, trasladó de hecho la sede episcopal a su ciudad, en cuya catedral se encuentra su tumba. Se enfrentó políticamente con Nicasio Oroño, por la ley provincial de registro civil y apoyó la revolución de Mariano Cabal y Simón de Iriondo, que derrocó en 1868 al gobernador liberal.

[6] Giovanni María Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti, luego Pío IX, había acompañado la misión pontificia de 1824 al Río de la Plata y Chile, encabezada por el nuncio Giovanni Muzi. Considerado “liberal” hasta su elección, durante su extenso papado dio muestras de la mayor firmeza doctrinal contra esa ideología.

[7] Armando Bazán transcribe una frase muy rotunda: “que no hagan de la política de un país católico un nuevo panteón liberal”, tomándola de “Fray Mamerto Esquiú. Sermones de un patriota”, prólogo de Juan Alberto Cortés OFM. Colección Identidad Nacional, Buenos Aires 1994. La expresión textual no consta en otras ediciones del Sermón de 1875, pero es propia del pensamiento de Esquiú.

[8] En su segunda carta pastoral en la diócesis cordobesa, del 25 de mayo de 1881, el obispo Esquiú señala como causa de pérdida de fe a las sociedades secretas “por ser extrañas y enemigas de la comunión de los Santos”