¿Por qué el Cardenal Robert Francis Prevost eligió llamarse León XIV? Contexto histórico del nacimiento de la Doctrina Social de la Iglesia

La vigencia del arte español

13 mayo, 2025

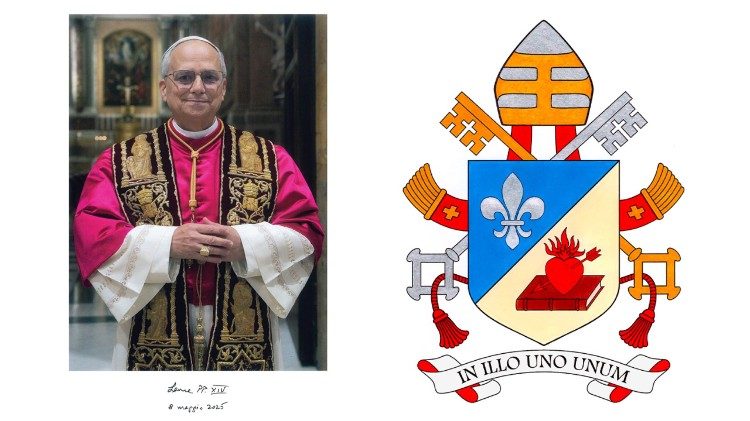

León XIV: “desaparecer para que permanezca Cristo, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado (cf. Jn 3,30), gastándose hasta el final para que a nadie falte la oportunidad de conocerlo y amarlo”

13 mayo, 2025Por Alejandro A. Domínguez Benavides para Revista Argentina

Introducción

¿Por qué el Cardenal Robert Francis Prevost eligió llamarse León XIV? Desde san León Magno hasta León XIII cada uno de los Sumos Pontífices con ese nombre han hecho historia en la Historia de la Iglesia. ¡Y qué historia! Sin embargo “la principal razón es porque el Papa León XIII -respondió el Santo Padre ante el Colegio Cardenalicio el 10 de mayo de 2025- con la histórica Encíclica Rerum novarum afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial y hoy la Iglesia ofrece a todos, su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo”.

En esta nota recordaremos algunos antecedentes históricos del Pontificado de S.S. Leon XIII y su tiempo.

La Revolución Francesa y la Cuestión Social

La Revolución Francesa no logró sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad debido a influencias anticristianas que corrompieron el movimiento. La democracia se convirtió en democratismo, la libertad en liberalismo roussoniano y la igualdad en igualitarismo. La Declaración de los Derechos del Hombre, que tenía principios cristianos, fue distorsionada por el deísmo filosófico del siglo XVIII. En nombre de la libertad, se eliminaron órdenes religiosas, corporaciones y se estableció el divorcio absoluto. Las promesas de paz universal fueron seguidas por guerras de conquista y saqueo.

Las expresiones verbales de fraternidad humana se trocaron en anexiones territoriales. La libertad de trabajar y comerciar, declarada por la Revolución Francesa, fue reemplazada por la intervención económica de la Primera República Francesa. El derecho divino de los reyes fue sustituido por la soberanía del pueblo, y el absolutismo de los Borbones dio paso a la tiranía de los jacobinos.

A comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, cansado de los ateos y jacobinos, dio un golpe de Estado, destruyó la Primera República Francesa y se proclamó Emperador.

Las guerras napoleónicas sacudieron Europa y llevaron a la independencia de Argentina y otros países de Hispanoamérica de España.

Napoleón I fracasó en su intento de dominar Europa tras la batalla de Waterloo. Los monarcas vencedores formaron la Santa Alianza, cuyo objetivo era erradicar las ideas democráticas. El zar Alejandro I y el ministro austríaco Metternich intentaron mantener Europa antidemocrática, lo que aumentó el malestar social. El descontento creció debido a la falta de libertades y al impacto del rápido desarrollo industrial, para el cual las autoridades y leyes no estaban preparadas. El rápido ritmo de las transformaciones económicas del siglo XIX tuvo como consecuencia la pobreza que afectó a los campesinos y obreros, lo cual se tradujo en un alejamiento progresivo de la religión.

El espíritu de lucro, la exagerada desigualdad de fortunas, el desplazamiento continuo de la población del campo a la ciudad, y la falta de contacto entre pobres y ricos, y de unión entre obreros y patronos, fueron produciendo un fenómeno de desintegración social.

Los campesinos enfrentaban numerosas dificultades debido principalmente a la especulación descontrolada de los comerciantes de granos y a los impuestos excesivos. Mientras tanto, los trabajadores urbanos sufrían condiciones cada vez más severas. Las condiciones laborales en las ciudades eran extremadamente rigurosas, con jornadas que podían extenderse hasta dieciséis horas, siendo considerado afortunado aquel que trabajaba únicamente catorce horas. Los asalariados vivían bajo la constante angustia de no tener pan para sus hijos, debido a las crisis de superproducción que causaban desocupación y miseria.

La sustitución del trabajo manual por el realizado mediante “las bombas de fuego” (es decir, las máquinas de vapor) conllevó el despido de numerosos obreros de edad madura, ya que estas máquinas no requerían un gran número de personal ni debían ser manejadas por trabajadores robustos o especializados. Por ejemplo, la máquina de hilar llamada Mulejenny permitía a un obrero ayudado por dos niños realizar la misma tarea que anteriormente ejecutaban cien trabajadores en los talleres antiguos. Además, aunque el invento del telar Jacquard impulsó significativamente la industria textil francesa, provocó el despido de muchos obreros, lo que generó disturbios en Lyon, donde se quemaron telares Jacquard en la plaza pública.

La Revolución Francesa agudizó la cuestión social al destruir las corporaciones y prohibir toda asociación en 1791 a través del diputado Chapelier. Esto incrementó la vulnerabilidad de los obreros y empleados que necesitaban asociarse para defender sus intereses frente a los nuevos ricos surgidos en el siglo XIX, quienes obtuvieron su fortuna con la compra de bienes del clero y de los emigrados.

La Revolución provocó malestar entre los obreros debido a su política económica basada en la emisión monetaria, inflación y control comercial. Esto causó un empobrecimiento generalizado, donde algunos comerciantes e industriales se aprovecharon contratando a mujeres y niños.

Casi todos los hijos de los obreros trabajan en las fábricas francesas desde su infancia ya eran conchabados a los siete años. En un siglo donde se hablaba de progreso social y tanto se despreciaba a la Eda Media como una época de servidumbre económica del proletariado. Como dijo Luis Veuillot: “Cuando el mundo desprecia al Evangelio y odia a los pobres, la esclavitud reaparece por todos lados en las sociedades de las cuales Dios se retira”.

Años después, León XIII manifestó: “La abolición del régimen corporativo había dejado a los trabajadores aislados y sin defensa, viéndose con el tiempo abandonados a la merced de amos inhumanos y a la avidez de una concurrencia desenfrenada” (encíclica Rerum Novarum).

En búsqueda de soluciones el Socialismo

El malestar social en Europa, causado por factores políticos, sociales y económicos, provocó inevitablemente el descontento de las masas. La explotación del hombre bajo la máscara de la ciencia, la libertad política y el progreso industrial sofocó el amor a Dios y al prójimo, generando resentimientos que llevaron a violentas revueltas entre los trabajadores. En 1831 y 1834, los obreros de Lyon se levantaron contra las tropas del rey Luis Felipe de Orleáns, gritando “Vivir trabajando o morir luchando”. Catorce años después, los obreros parisinos se rebelaron exigiendo “Pan o plomo”. Ambos grupos fueron derrotados y brutalmente reprimidos por la burguesía.

Durante la primera mitad del siglo XIX, surgieron en Francia teóricos del socialismo utópico y del comunismo revolucionario. Entre ellos se encontraban Saint-Simon, Fourier, Considérant, Cabet, Proudhon, Blanqui, Raspail, Barbés y Leroux. Estos teóricos buscaban resolver los problemas del proletariado y creían en la posibilidad de transformar la sociedad en una donde no existiera religión, clases sociales, leyes de herencia ni propiedad privada.

Al rechazar el humanismo cristiano, se abrió el camino para las ideas de Karl Marx, quien se volvió una figura destacada para el proletariado en la segunda mitad del siglo XIX. Su conocido llamado del Manifiesto Comunista: “¡Proletarios del mundo, uníos!”, pronto se extendió por los cinco continentes.

Karl Marx exclamaba que las clases dirigentes deben temer una revolución comunista porque los proletarios solo pierden sus cadenas y tienen un mundo por ganar. Esta afirmación apasionada iba acompañada de una ardiente negación de la religión. Marx en su Crítica a la filosofía del derecho de Hegel inicialmente comparó el opio con la religión: “La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo”.

Ya después en El Capital sostiene que “Al igual que en los distritos fabriles ingleses, también en los distritos agrícolas se extiende diariamente el consumo de opio entre los trabajadores y las trabajadoras adultas. Impulsar la venta de productos opiáceos es el objetivo de algunos emprendedores comerciantes al por mayor. Los droguistas los consideraban artículos principales.” (Marx, 1976, p.31).

Los católicos y la solución del malestar social

No eran únicamente los socialistas y comunistas de aquella época quienes buscaban solucionar el malestar social. También los católicos del siglo XIX mostraron una gran preocupación por mejorar las condiciones de vida de la clase obrera y evitar la desocupación y el pauperismo. Al mismo tiempo que fundaban sociedades caritativas y desarrollaban una intensa actividad para socorrer al creciente número de necesitados y de obreros sin trabajo, elaboraban una doctrina destinada a erradicar los males sociales de su tiempo. Esa doctrina fue la del catolicismo social, conocida también como “doctrina social de la Iglesia”.

La doctrina social de la Iglesia no es una teoría infalible ni una técnica automática. Son normas morales para las relaciones sociales y económicas, elaboradas por la Santa Sede, el Episcopado, el clero y los cristianos capacitados.

En el siglo XIX, el enfoque del catolicismo social tuvo dos metas principales: primero, contrarrestar las ideas promovidas por corrientes ideológicas del humanismo no cristiano; segundo, buscar formas de proteger la dignidad humana, que en ese siglo se encontraba comprometida.

Debido a que la dignidad de los trabajadores asalariados era la más afectada en aquel momento, la doctrina social cristiana se centró específicamente en ellos, promoviendo la reforma del orden existente con el objetivo de garantizar una mayor justicia social. “La Iglesia consideró siempre como un hecho antinatural el que una parte de pueblo -llamada con duro nombre que recuerda antiguas distinciones romanas; el proletariado- deba permanecer en una antigua y hereditaria precariedad de vida”. (Pio XII: Alocución del 2 3 de febrero de 1944).

No detallaremos la forma en que se desarrolló la doctrina social de la Iglesia en el siglo XIX; ni mencionaremos a todos los que contribuyeron a su elaboración. Solo indicaremos que quienes jugaron un papel relevante fueron los siguientes:

En Francia, De Coux, Villeneuve Bargemont, Lacordaire, Montalembert, Ozanam, Melum, de Mun , Le Play, de la Tour di Pin, Tourville, Harmel, Freppel.

En Alemania y Austria, Ketteler, Vogelsang, Kolping, Dasbach, Hitze, Kuelstein, Lueger.

En Inglaterra, el Cardenal Manning.

En Estados Unidos de Norteamérica, el Cardenal Gibbons.

En Bélgica, el Cardenal Mercier.

En Suiza, Mons. Mermillod y Gaspar Decurtins.

En Italia, Taparelli, Liberatore, Ventura y e l gran Toniolo

Y en Roma, S. S. León XIII.

Los representantes conspicuos del catolicismo social del siglo XIX actuaron de forma independiente o como parte de alguna de las tres grandes escuelas en que se dividió la doctrina social de la Iglesia a fines del siglo pasado: la de Angers, la de Lieja y la de la democracia cristiana.

La de Angers (así llamada por la ciudad francesa de ese nombre en la cual se encontraron sus más importantes expositores. teniendo por divisa “Justicia, Caridad, Libertad”, sostenía que el remedio a la cuestión social sólo podía ser dado por la Iglesia Católica y por la alianza fecunda del principio de la libertad del trabajo con el principio de la asociación libre y voluntaria. Esta escuela fue también llamada de los católicos liberales, porque eran partidarios acérrimos de las libertades individuales y restringían a un mínimo la intervención del Estado en materia social y económica. “La libertad nos basta” —afirmaba Mons. Freppel, quien era el obispo francés más destacado de la escuela de Angers-, Mons, Freppel consideraba que el Estado únicamente debía intervenir e n dos ocasiones: primero, para la protección de los derechos, y segundo, para reprimir los abusos manifiestamente contrarios a la ley divina y moral.

S.S.León XIII y la Encíclica Rerum Novarum

Las ideas que propalaba la escuela de Angers cayeron en descrédito cuando el Papa León XIII publicó, el 15 de mayo de 1891, su célebre encíclica Rerum Novarum, en la cual señalaba a la intervención del Estado una amplia esfera de acción. “Si se hubiera hecho o amenazare hacerse algún daño al bien de la comunidad o a l de alguna de las clases sociales, y si tal daño no pudiera de otro modo remediarse o evitarse, menester es que le salga al encuentro la pública autoridad” -declaraba León XII en aquella encíclica.

“Nacido en 1810, -escribió Iñaki de Aspiazu- sacerdote a los 23 años, prelado a los 28, nuncio a los 33, cardenal a los 43, y papa de los 68 a los 93, alto, delgado, con amplia frente bajo la cual ardían dos ojos de mirada penetrante, ora con fulgores de vidente, ora con llamaradas de justicia, siempre con reflejos de bondad, León XIII era el hombre providencialmente preparado para comprender su época con lúcida inteligencia, para abordar los graves problemas de su tiempo con indomable energía y para compadecer la miseria de los pobres con paternal ternura, buscando su remedio con recto afán de verdad y de amor.” (de Azpiazu,1950, pág. 110.)

Como dijo Mons. de Andrea: “Rerum Novarum es la Constitución para la nueva organización del mundo económico, es el Código de Justicia Social, la Carta Magna del trabajo y la redención del pueblo.” (de Andrea 1945, p.22).

Esa encíclica fue desarrollada no solo en el Vaticano y por León XIII, sino también por el movimiento social-cristiano de los congresos de Angers, Lieja, Lila, Alemania, Austria e Italia, y por los católicos-sociales que crearon el entorno adecuado para la publicación de la Rerum Novarum.

La Unión de Friburgo, liderada por el Cardenal Mermillod en Suiza, ayudó a preparar y publicar la Rerum Novarum. Este grupo representaba diversas corrientes del catolicismo social. Aunque Ozanam en Francia y Ketteler en Alemania abordaron temas similares antes, la encíclica fue crucial para el catolicismo social y la mejora de los obreros. Las encíclicas “no son por su naturaleza, elaboraciones en las cuales deba buscarse una enseñanza nueva: por el contrario, se presentan substancialmente, como una exposición de la doctrina común tal como es recibida y custodiada en el seno de la Iglesia.” (de Gasperi, 1948, p. 186)

El principal logro del Papa León XIII radicó en su comprensión de la necesidad de establecer un movimiento obrero robusto en nuestra era. Este movimiento debería influir en la legislación y la administración, construyendo una estructura sólida desde la base profesional. No debe enfocarse únicamente en los intereses económicos, sino también en lograr la autonomía de la clase trabajadora mediante sus propios esfuerzos. (de Gasperi, 1948, p. 89)

Alcide de Gasperi, líder de la democracia cristiana en Italia, concluye su libro sobre el tiempo y las personas que prepararon la Rerum Novarum, diciendo: “Esa encíclica fue, y especialmente es, un inmenso impulso de caridad, una gran enseñanza de amor, un soplo ideal de fraternidad humana. Tocamos aquí la esencia intima del cristianismo; aquí sentimos aletear el espíritu de caridad del Divino Fundador; aquí domina soberana la suprema ley evangélica del amor al prójimo, la que —como dice San Agustín- es moral, salud y vida de la sociedad. Si este espíritu de amor no se transfunde en los organismos, las reformas serán estériles y las soluciones aparentes poco duraderas.” (de Gasperi, 1948, p. 188)

Después de la publicación de la Rerum Novarum, la escuela de Angers declinó hasta desaparecer. En contraste, la escuela de Lieja prosperó significativamente en Bélgica. Esta escuela, también conocida como “la autoridad” o “los reformadores católicos,” reunió a sus principales defensores en esa ciudad.

“La escuela de Lieja forma como el centro de la acción social católica y la doctrina media entre el socialismo y el liberalismo. Su programa podría resumirse e n estas pocas palabras del Conde de Mun: «Rechazamos por igual al liberalismo anticristiano y al socialismo del Estado; nosotros no queremos para el poder público ni la indiferencia ni la abdicación de su deber social, n i el despotismo que le permita absorber en sus manos todas las fuerzas de la nación”. (Lovera, 1954, p.341).

Para abordar la cuestión social, la escuela de Lieja proponía las siguientes medidas principales: a) la difusión e integración en la vida práctica de los principios de la moral cristiana; b) el retorno a la asociación, adaptada a las condiciones de la época actual, y apoyada y fomentada por los poderes públicos; c) la intervención moderada del Estado mediante una reglamentación adecuada del trabajo y de la producción en general, del comercio y de las operaciones de cambio, un sistema racional de impuestos, la reforma de la sucesión hereditaria, y la protección apropiada para el derecho de propiedad; d) la descentralización administrativa con la autonomía pertinente para todos los organismos intermedios entre el individuo y el Estado, y el reconocimiento por parte de este de todos los derechos personales; y e) la representación por clases en los organismos administrativos y legislativos. (Lovera, 1954, p.342).

Antes de la Rerum Novarum, los católicos de la escuela de Angers habían atacado a los de la escuela de Lieja calificándolos de socialistas. En cambio, “León XIII alentó a los componentes de esa escuela animándolos a seguir el camino que habían emprendido”. (Lovera, 1954, p.342).

La tercera escuela social-católica en Europa a finales del siglo pasado fue la democracia cristiana. Esta escuela presentaba dos aspectos: uno esencial y otro accidental. Giuseppe Toniolo, un economista italiano, explicó el aspecto esencial en su curso sobre Democracia Cristiana. Este consistía en organizar la sociedad de manera que todas las fuerzas sociales, jurídicas y económicas cooperaran para el bien común y beneficiaran a la clase obrera. La democracia cristiana perseguía principalmente dos objetivos: el bien común y el bienestar de la clase obrera.

El aspecto accidental o accesorio de esta escuela se centraba en las relaciones jurídicas entre clases sociales, la distribución de riquezas y la participación social en el gobierno. Su característica principal era basar la reforma social en la acción conjunta del pueblo, el Estado y la Iglesia. Su lema esencial era “todo para el pueblo”, mientras que su enfoque podía resumirse como “todo por el pueblo”.(Lovera, 1954, p.346).

El Papa León XIII, en su encíclica Graves de communi, publicada en 1901, apoyó el aspecto esencial de la democracia cristiana, descartando el aspecto accidental.

Según León XIII, la democracia cristiana debía ser entendida como un movimiento no político enfocado en establecer un gobierno popular, sino exclusivamente de naturaleza socioeconómica destinado “a procurar una vida más tolerable a los que viven del trabajo de sus manos o de su industria para que, poco a poco, gocen de sus propios medios de vida y puedan, tanto en público como en privado, practicar libremente la virtud y cumplir sus deberes religiosos, sintiéndose verdaderos hombres y no bestias, cristianos y no paganos, y, finalmente, puedan aspirar con más facilidad y más ardientemente, a aquel último bien que es el único necesario y para el cual hemos sido creados. Éste es el fin, ésta es la meta a que deben dirigir sus esfuerzos los que quieran aliviar, con espíritu cristiano, las necesidades del pueblo y preservarlo de la peste del socialismo”. (Encíclica Graves de Comuni, párrafo 10)

Aquel gran pontífice trataba de quitar a la democracia cristiana toda acepción política “porque siendo los preceptos naturales y los del Evangelio superiores a todas las vicisitudes humanas, en ninguna manera pueden depender de régimen civil alguno, sino que a todos deben poder acomodarse con tal que no estén en pugna con la honestidad y la justicia”. (Encíclica Graves de Comuni, párrafo 7).

Pero, desde el 18 de enero de 1901 -fecha en que se publicó esa encíclica- hasta hoy, han ocurrido muchas cosas y la humanidad se encuentra ante nuevos problemas. Y, precisamente, para realizar el plan de León XIII “de procurar una vida más tolerable a los que viven de sus trabajos o de su industria; para que se sientan verdaderos hombres y no bestias, cristianos y no paganos”, la democracia cristiana -como sostiene Romero Carranza-se fue transformando en un movimiento de carácter político. Pues, si la arena política era abandonada por los cristianos, el gobierno de las naciones caería en manos de quienes pretendían destruir los principios y postulados del cristianismo para constituir una nueva civilización, atea y materialista a la vez, que propugnaba la existencia de una sola clase: la clase obrera, a la cual no se le concedía más que un horizonte cerrado, sin esperanzas de una superación social ni de un más allá de eterna felicidad.”(Romero Carranza 1958, p. 41)

León XIII, que murió en 1903, no podía prever la formación de gigantescos totalitarismos de derecha e izquierda que, adueñándose por la violencia del Poder estatal, buscarían el modo de descristianizar a los pueblos y de establecer en el mundo un nuevo tipo de esclavitud.

Conclusión

Los comienzos del siglo XX coincidieron con el final del pontificado de León XIII, cuya duración -veinticinco años- permite considerarlo también como otro capítulo de la historia cristiana. El Papa León XIII era un líder que había logrado el reconocimiento global. Las enseñanzas presentadas por León XIII a través de sus encíclicas fueron significativas y tuvieron un impacto notable en la renovación del pensamiento cristiano, especialmente con la restauración de la filosofía tomista.

FUENTES

Alcide de Gasperi, El tiempo y los hombres que prepararon la Rerum Novarum, Ed. Difusión, Buenos Aires, 1948.

Ambrosio Romero Carranza, Ozanam y sus contemporáneos, Ed. Criterio, Buenos Aires,1951.

Ambrosio Romero Carranza, Qué es la Democracia Cristiana, Ediciones del Atlántico,Buenos Aires, 1958.

Iñaki de Azpiazu, “Los papas sociales” en Etapas del catolicismo social, Ed. Difusión, Buenos Aires, 1950.

José María Lovera, Sociología Cristiana, L Gili Editor, Barcelona, 1954.

José Orlandis, Historia de la Iglesia, Rialp, Madrid 2002.

Karl Marx, El Capital, FCE. México, 1976.

Karl Marx, Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Disponible en https://www.marxists.org/espanol/m-e/1844/intro-hegel.htm

Miguel de Andrea: “Hacia la justicia social” en Catolicismo social, Ed. Difusión, Buenos Aires, 1945.