La seguridad alimentaria en perspectiva política

Propiedad privada y propiedad comunitaria

2 julio, 2021

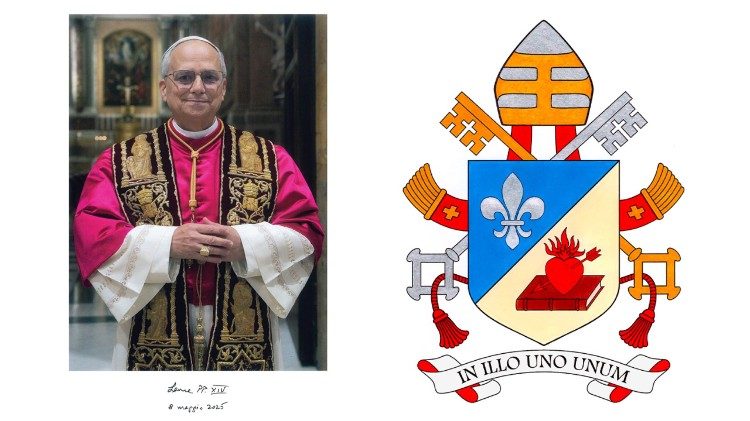

Destino universal de los bienes y propiedad privada: una interpretación conciliadora

2 julio, 2021Por Fernando de Estrada para Grupo de Diálogo Religión y Política

Como primer avance en nuestro tema de hoy, quiero adelantar la definición de seguridad alimentaria dada por la FAO (Food and Agriculture Organization, Organización para la Alimentación y la Agricultura) en 1996: “Existe seguridad alimentaria cuando toda la población, todo el tiempo, tiene acceso físico y económico a una alimentación suficiente, segura y nutritiva que satisfaga sus necesidades dietarias y preferencias de comida para una vida activa y saludable”.

Se trata de una meta moral condicionada por las posibilidades de alcanzarla. Y que se debe y puede alcanzar. Ha sido tradicional desde el siglo XIX impugnar tal esperanza desde diversas perspectivas políticas y económicas hostiles al desarrollo integral de las potencialidades humanas. Entre ellas ha persistido un amplio movimiento conocido como neomaltusianismo. En efecto, la seguridad alimentaria es un concepto contradictorio con el neomalthusianismo, a no ser que la población se mantenga estable y a niveles bajos, condición que ciertamente oscurece los alcances éticos de dicho objetivo.

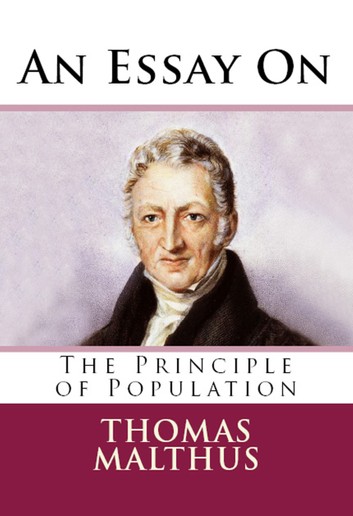

Pero antes de ocuparnos de los neomalthusianos contemporáneos me parece conveniente hacer justicia con el clérigo Robert Thomas Malthus a quien suele achacársele la paternidad ideológica de éstos.

En tiempos de la revolución francesa de 1789, Malthus conoció el trabajo de un periodista llamado Godwin donde, en definitiva, se profetizaba que a través de las consignas de libertad, igualdad y fraternidad, al otro lado del Canal de la Mancha se estaba preparando rápidamente el ingreso de la humanidad en un paraíso sobre la tierra. Malthus replicó disgustado con una serie de anotaciones que ordenó en un libro llamado “Ensayo sobre la población” aparecido primeramente en 1798.

Es curioso que Malthus no pretendió argumentar como economista sino como teólogo. En efecto, expresa que el hombre, por estar hecho a imagen y semejanza de Dios, es también creador, y que esa facultad de creación la manifiesta a través del trabajo. Pero como consecuencia del pecado original, el trabajo le resulta penoso y difícil, por lo cual solamente el estado de necesidad lo impulsa a realizarlo. Las promesas de la revolución francesa y cualesquiera otras semejantes, afirma Malthus, son por consiguiente engañosas y dañinas. Un ejemplo de ello lo presenta con la proposición tan conocida de que la producción de alimentos crece en escala aritmética mientras que el crecimiento de la población lo hace en proporción geométrica. En rigor, la lectura del contexto muestra que existen matices en su apreciación; la época de Malthus no había salido completamente del estado de economía cerrada y de escaso crecimiento que caracterizó al mundo hasta el desarrollo de la revolución industrial; por otra parte, había comenzado el fenómeno del crecimiento demográfico en los países europeos.

El razonamiento de Malthus no era disparatado, pues, pero además no radicaba allí el núcleo de la cuestión. Era apenas un ejemplo de lo que consideraba una verdad moral: lo que siempre crece con más vigor que la disponibilidad de recursos son las apetencias humanas, necesarias o artificiales, lo cual es un problema sin solución pese a que se intensifique la oferta de bienes. Aunque existe, teóricamente, una solución consistente en que los hábitos morales disminuyan el requerimiento de los bienes materiales. Por eso recomienda la postergación del matrimonio hasta edades en que la fecundidad de los contrayentes esté disminuida. Así, el control de la población que aconseja Malthus busca evitar el quebrantamiento de las leyes de la naturaleza; en la segunda edición del “Ensayo” plantea la posibilidad de que se inventaran otros métodos anticonceptivos, y eso le hace escribir, escandalizado, lo siguiente: “Si fuera posible que cada matrimonio limitara voluntariamente el número de sus hijos, hay razones para temer que la indolencia de la raza humana aumentaría, y que ni la población de cada país ni la del mundo alcanzaría jamás su desarrollo propio y natural”.

A decir verdad, la Europa del siglo XIX estuvo a punto de detenerse en “su desarrollo propio y natural” que decía Malthus a causa de un crecimiento demográfico que ni las ciudades ni el campo de entonces estaban en condiciones tecnológicas de absorber en forma acorde con la dignidad humana. Fue aquello el feraz campo de cultivo del socialismo, el comunismo y otros movimientos revolucionarios para los cuales el triunfo parecía asegurado. Pero las cosas no resultaron así, y no hubo revolución. Aunque sí la hubo, pero pacífica y hasta casi silenciosa, como se nota por el escaso espacio que le dedican los libros de historia. Fue la revolución de la emigración masiva hacia las tierras fértiles de América y Oceanía. Allí –o aquí- desapareció el fantasma de la hambruna para los recién llegados, no sólo por la abundancia de los frutos sino también por las técnicas cada vez más evolucionadas que permitieron la expansión del comercio internacional de alimentos y con él la extensión planetaria de sus beneficios.

El movimiento neomalthusiano apareció hacia 1850 con pocas intenciones de profundizar los aportes que el maestro pudiera haber incorporado a la ciencia de la economía. Sus propósitos consistían, antes bien, en engalanar las teorías anarquistas en boga con críticas más profundas a la institución familiar mediante el estímulo al feminismo y la maternidad libre. El rótulo que unificó a los integrantes del grupo fue el de Liga de la Regeneración Humana (que en sus primeros tiempos tuvo como vocero periodístico una revista extrañamente titulada The Lucifer). Entre sus activistas figuraron también Margaret Sanger, una de las primeras apologistas públicas del aborto, y Annie Besant, agitadísima representante del feminismo quien debió orientar sus bríos hacia el ocultismo hinduísta, donde adquirió predicamento suficiente como para que hoy los esoteristas del movimiento “New Age” la exalten como uno de sus precursores.

La oportunidad histórica del neomaltusianismo llegó con la segunda postguerra mundial. Las preocupaciones ecológicas surgidas a mediados del siglo XX estuvieron asociadas a un sentimiento generalizado de miedo con relación a las posibilidades de supervivencia de la humanidad. Entre tales temores figuraba la eventual imposibilidad de producir los alimentos necesarios para la población mundial existente y la que se imaginaba para el futuro inmediato en las proporciones de un estallido demográfico.

Al constituirse la Organización de las Naciones Unidas en 1945 ésta se hizo cargo del Instituto Internacional de Agricultura (existente desde hacía algunas décadas) y lo transformó en la Organización para la Agricultura y la Alimentación, conocidas por sus siglas inglesas FAO (Food and Agricultural Organization). Los primeros años de la FAO, dirigida en sus comienzos por Lord Boyd-Orr, los calificó la revista The Economist (el 23 de agosto de 1952) como propios de “una institución estable dedicada a demostrar que en el mundo no hay suficiente alimento”. En efecto, los informes y conclusiones de la FAO de Lord Boyd-Orr suscitaron críticas generalizadas acerca de su objetividad, dado que el director general subordinaba las investigaciones a una meta ideológica que proponía la constitución de un organismo internacional que controlara la totalidad del comercio mundial de productos agrícolas.

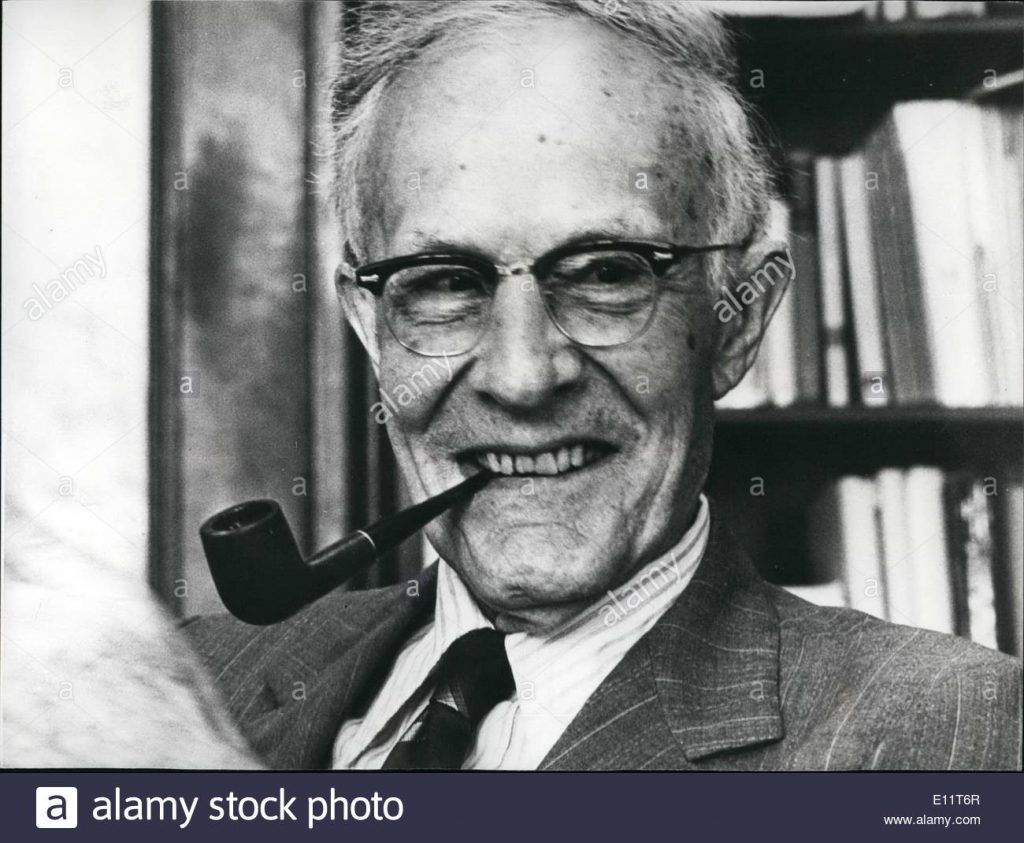

Es significativa la opinión de Colin Clark, el gran economista católico, a este respecto: “Al retirarse de su puesto de director general de la FAO, Lord Boyd-Orr afirmó que ´el destino de al menos dos tercios de la humanidad es una vida de desnutrición y de hambre´ (Scientific American, Nueva York, agosto de 1950). Esta afirmación inexacta (basada, de hecho, en un error aritmético) todavía está en circulación. La gente tiende a pensar que algo que ha escuchado tan a menudo debe ser verdad. Pareciera que muchos seres humanos experimentan una necesidad emocional que los compele a exagerar la magnitud de la miseria que hay en el mundo. Especialmente censurables son, sin embargo, numerosos hombres de letras, científicos y teólogos eminentes, hombres cultos que se supone que examinan con cuidado los elementos probatorios en los que basan sus afirmaciones, y que no obstante han proclamado la historia de ´los dos tercios de la humanidad´ pretendiendo que otros los siguieran. Por cierto que tal historia proporcionó un aliciente emocional magnífico a todos aquellos que pensaron que el mundo estaba superpoblado, o que era necesaria una revolución mundial; y también a aquellos que combinaron ambas creencias”.

En aquellas pesimistas épocas iniciales de la FAO el economista Theodore Schultz, más tarde (1979) premio Nobel en su especialidad, adhirió a la visión de Lord Boyd-Orr y derivó de allí su tesis de que sería necesaria una autoridad supraestatal para asegurar la producción y la distribución de alimentos en el mundo. Tales convicciones se fueron debilitando a medida que avanzó en sus investigaciones sobre el papel de la conducta humana en las actividades económicas y sus características de innovación permanente más eficaces para la resolución de crisis que cualquier autoridad burocrática internacional o nacional. Las nuevas perspectivas abiertas por Schultz permitieron a éste ser considerado uno de los pioneros del desarrollo económico, en su caso fundado no tanto en la industria como pivote principal sino en la agricultura tecnificada. (Libros: “Modernización de la agricultura”, Aguilar, Madrid, 1968; “La crisis económica de la agricultura”, Ariel, Madrid, 1969; “Invirtiendo en la gente”, Ariel, Madrid, 1985)

Entretanto, los hechos iban dando razón a las interpretaciones de Colin Clark y de Theodore Schultz; la inventiva humana, principalmente desde la actividad privada y la sociedad civil, reaccionaba contra las limitaciones reales a la producción de alimentos y, sobre todo, contra las predicciones sombrías de hambruna universal. En 1948 un equipo de agrónomos encabezado por Norman Borlaug obtuvo en Méjico, tras cuatro años de experimentos genéticos, algunos tipos de variedades de trigo resistentes a las plagas que impedían el cultivo de cereales en la región. A partir de este resultado, Méjico logró su autosuficiencia en el consumo de trigo y las experiencias perfeccionadas se difundieron por el mundo. El rendimiento de los vegetales cultivados para alimentación humana y animal aumentó más que aritméticamente, a la par que los productos de laboratorio empleados para ello eran requeridos con necesidad creciente, así como las maquinarias novedosas que acompañaban el proceso. Estas transformaciones recibieron el nombre genérico de “revolución verde”.

A pesar de tales adelantos, se intensificó contemporáneamente la “angustia ecológica”, que abarcaba principalmente la preocupación por la contaminación ambiental, la expansión demográfica, el agotamiento de los recursos naturales y la falta de alimentos, calamidades todas que se consideraban ineludibles a plazos muy breves. Entre los más relevantes exponentes de este pesimismo profundo se destacan Lester Brown, Paul Ehrlich y el equipo del Club de Roma, responsable de su famoso Informe.

La obra de Lester Brown es extensa, y a lo largo de ella permanece intacto un sentido negativo respecto al futuro de la humanidad. Brown reconoce los logros de la revolución verde, pero pretende advertir que esos progresos llegaban a su fin. Funda su sombrío pronóstico en el hecho de que la revolución verde pudo cumplirse porque coincidió con la abundancia y baratura del petróleo, base energética que permitió las innovaciones tecnológicas agrarias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en especial los fertilizantes y los plaguicidas. Otros anuncios de Brown señalan que la erosión de los suelos en todo el planeta impedirá la obtención de cosechas suficientes, y que el aumento de la población mundial, con sus requerimientos, será una carga imposible de soportar; por añadidura, el agua como recurso comienza a escasear. En síntesis, tal es el panorama inquietante que según Lester Brown reemplazaría desde 1973, y más precisamente desde la década de 1980, a los amables tiempos de la revolución verde.

Brown recordaba que en 1950 la producción mundial de granos había sido de 623 millones de toneladas; en 1973 la cifra se había duplicado, y en 1983 alcanzaba 1.500 millones. Ese mismo año escribía en el primer volumen de “El estado del mundo”: “El problema alimentario de mediados de los ochenta es la consecuencia, en gran medida, del desgaste de los recursos. El agotamiento de las reservas de petróleo, la pérdida de humus por la erosión y la creciente competencia por el agua son aspectos centrales para entender las tendencias en la economía mundial de alimentos…Si entre 1980 y 2000 existe un incremento neto de 6 % de tierras cultivadas y una continuación de las tasas de erosión del suelo, el monto de humus por persona descenderá de 792 toneladas a 489 a finales del siglo, una disminución de 38 %”. Desde luego, esta disminución se traduciría en una reducción semejante en los producidos. Sin embargo, los informes de la FAO refieren que en 2016 la producción de granos fue de 2.543 millones de toneladas.

En 1968, con generoso apoyo publicitario, apareció la primera edición de La bomba poblacional, obra de Paul Ehrlich donde se sostenía que el control de la natalidad se había vuelto imperativo no sólo en los países subdesarrollados sino también en los industrializados. El aporte de Ehrlich a la causa neomalthusiana radica principalmente en que vincula los problemas que aquejan al medio ambiente con el supuesto exceso de población. No sólo la contaminación de todo tipo es para Ehrlich una consecuencia del desborde demográfico, sino que también lo son el aumento de la delincuencia, la difusión de enfermedades, la crisis educacional, los trastornos sociales. La casi totalidad de las preocupaciones ecológicas se resolverían de acuerdo a esta versión si se impusiera el control de la natalidad en todo el orbe habitado.

En 1990, cuando la realidad había desmentido las profecías tanto de Brown como de Ehrlich, éste se empeñaba en reiterarlas con un nuevo libro, La explosión demográfica. Se puede leer allí esta burlona interpretación de los adelantos logrados por un mundo que no había escuchado sus consejos: “Los trucos empleados en la agricultura moderna (concretamente la utilización de cepas de alto rendimiento en Asia y algunas zonas de Latinoamérica conocida como la Revolución Verde) contribuyeron a la obtención de cosechas más abundantes a lo largo de cuatro o cinco décadas, pero están perdiendo eficacia en las naciones desarrolladas y han resultado ser menos viables de lo que se esperaba en los países pobres…”.

En 1970 se constituyó el Club de Roma, una asociación de empresarios, intelectuales y políticos reunidos con la finalidad de colaborar en el aporte de soluciones a lo que consideraban un estado alarmante en la situación del planeta. Crisis ambiental, crisis demográfica, crisis de los alimentos, crisis de los recursos naturales, y al fin de cuentas crisis de la posibilidad del progreso humano eran las preocupaciones declaradas del grupo, que para dar cumplimiento a su propósito encargó la confección de varios informes al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los límites del crecimiento, La humanidad ante la encrucijada, fueron los títulos inquietantes de algunos de aquellos estudios que gozaron de amplia circulación a la vez que, con un poco de picardía, sus mismos lectores comenzaron a llamar el anuncio del fin del mundo.

Los informes pecaban de extrapolaciones excesivas de los datos iniciales, por otra parte no siempre seguros, y casi invariablemente acababan en perplejidades a la hora de formular recomendaciones. Según el Club de Roma era necesario un plan maestro universal que regulara la actividad humana si se quería evitar el Apocalipsis…pero no se atinaba a bosquejar cómo debía ser ese plan maestro. Entretanto, convendría reducir al mínimo el crecimiento de la población y reducir el consumo de energías y minerales, a la espera del ayuno colectivo ineludible y despiadado. No careció de impacto la prédica del Club de Roma, pero a medida que se cumplieron los plazos para la ocurrencia de tantas calamidades sin que éstas se presentaran, su crédito se fue diluyendo, y su lectura actual confirma cuán endebles eran sus fundamentos.

Pero mientras la contemporánea revolución verde desmentía en los hechos los pronósticos agoreros del neomaltusianismo, florecían igualmente visiones intelectuales realistas y profundas para llegar a lo que llamamos ahora seguridad alimentaria. Mientras las ideologías marxistas y neomalthusianas preferían otras opciones, la Iglesia Católica recomendaba el camino del desarrollo para la realización del destino humano. Así, el Concilio Vaticano II declaraba: “Para hacer frente al crecimiento de la población y para responder a las aspiraciones más amplias del género humano nos esforzamos por elevar el nivel de la producción agrícola e industrial como así también el volumen de los servicios que ofrecen”.

En esta exhortación resonaba un eco de la Encíclica Mater et magistra, párrafos 185-192. Decía allí Juan XXIII: “En estos últimos tiempos se plantea a menudo el problema de cómo coordinar los sistemas económicos y los medios de subsistencia con el intenso incremento de la población humana, así en el plano mundial como en relación con los países necesitados…”. “…Dios, en su bondad y sabiduría ha otorgado a la naturaleza una capacidad casi inagotable de producción y ha enriquecido al hombre con una inteligencia tan penetrante que le permite utilizar los instrumentos idóneos para poner todos los recursos naturales al servicio de las necesidades y del provecho de su vida. Por consiguiente, la solución clara de este problema no ha de buscarse fuera del orden moral establecido por Dios, violando la procreación de la propia vida humana, sino que, por el contrario, debe procurar el hombre, con toda clase de procedimientos técnicos y científicos, el conocimiento profundo y el dominio creciente de las energías de la naturaleza. Los progresos hasta ahora realizados por la ciencia y por la técnica abren en este campo una esperanza casi ilimitada para el porvenir”… “Juzgamos que la única solución del problema consiste en un desarrollo económico y social que conserve y aumente los verdaderos bienes del individuo y de toda la sociedad…”.

“Revolución Verde” es expresión que suele reservarse para las transformaciones agrarias en los países subdesarrollados, pero la realidad que designa corresponde a la mayoría de los países del mundo, al punto de que las estimaciones para el futuro contemplan la superproducción de materias primas para alimentos, fenómeno que será compensado con el desvío de las mismas a otros usos como su industrialización para servir de combustible. En algunos países de la Unión Europea se subsidia al campo para que reduzca su producción y conserve así un nivel de precios altos. Estados Unidos prohibió por las mismas razones el cultivo de casi 180.000 kilómetros cuadrados desde 1950 hasta la década de 1970, cuando cambiaron las circunstancias del mercado mundial. Siendo éste el estado de la cuestión, ¿cómo explicar la situación de hambruna que todavía hoy caracteriza a algunas poblaciones del planeta y asimismo a algunos sectores de las sociedades ricas en alimentos, como la Argentina? Colin Clark ya había respondido a la pregunta cuando sus polémicas con la primera dirección de la FAO: “El problema de hacer llegar los abundantes frutos de la producción mundial a quienes más los necesitan es político y administrativo antes que económico y científico”.

En primer lugar, se hace preciso establecer las cifras oficiales de este problema. De acuerdo con las más recientes informaciones suministradas por las Naciones Unidas, en 2016 el hambre y la desnutrición afectaban a 815 millones de personas, o sea el 11 % de la población mundial. Pese a que el número excede a los 777 millones de 2015, el porcentaje sigue siendo descendente respecto a mediciones anteriores (por ejemplo, 900 millones en 2000), y ese aumento es atribuible a las conmociones políticas y las guerras interiores de los países especialmente afectados. Las circunstancias políticas y administrativas de que hablaba Colin Clark, como se manifiestan en estos casos, funcionan a la manera de insuperables impedimentos para establecer los sistemas de producción y el uso de tecnologías de la agricultura y la ganadería modernas. Es notable en este sentido que de los 815 millones de personas desnutridas de 2016 el 70 % eran pequeños agricultores, pastores y pescadores que no logran trascender sus métodos primitivos de trabajo.

Al respecto corresponde hablar de una revolución cultural que debe acompañar a la revolución verde. Los métodos que ésta requiere se parecen más a las actividades industriales y comerciales urbanas que a las típicas modalidades campesinas. El empleo de fertilizantes y pesticidas tiene costos que pueden ser elevados, y otro tanto sucede con las maquinarias y “know how” profesional para su manejo en las tareas de siembra y cosecha. Las distintas herramientas para este tipo de producción proceden cada vez más de proveedores especializados; el transporte y la comercialización requieren asimismo servicios especializados. Estos factores y muchos más ponen en evidencia la necesidad que el productor agrario tiene de capital.

La presencia de este nuevo protagonista ha hecho que se hable de la actividad agraria como de agronegocio, y ciertamente la palabra puede utilizarse aunque sea de manera provisoria para designar a una realidad económica novedosa. Porque debe quedar claro que el agronegocio no representa un retorno a arcaicos sistemas de latifundio sino un avance hacia formas asociativas de aprovechamiento de la tierra, del trabajo (que incluye la tecnología) y del capital. Su ámbito puede ser una superficie muy extensa como un campo apto para una explotación familiar, siempre a condición de que se apliquen los adelantos tecnológicos adecuados a cada tipo de producción (lo cual es conocido como agroecología).

Desde luego, se trata de un emprendimiento laborioso que requiere un ambiente social e institucional en el cual estén presentes las condiciones requeridas por Colin Clark. En buena medida a ello responde el neologismo “gobernanza”, que no significa gobernabilidad sino que hace referencia a la interrelación entre organismos públicos y actividad privada. En este concepto está incluido tanto el orden jurídico con un sistema judicial eficaz como la complementación de los sistemas de protección social con el aumento de la producción. A este respecto corresponde reconocer el rol fundamental que cumplen en la Argentina iniciativas como la Fundación Conin, Solidagro y los Bancos de alimentos para estratos particularmente vulnerables de la población.

Siempre y de todos modos, condición inexcusable para alcanzar la seguridad alimentaria es el incremento permanente de la producción mediante la tecnología. Por lo que hace al aprovechamiento equitativo de esa producción, corresponde distinguir entre lo destinado al consumo y lo que, en cuanto mercadería, está llamado a generar nuevos recursos económicos, es decir, una renta.

Apagados los argumentos fundados en la superpoblación, nuevas formas de anarquismo han venido a reemplazar los “leit motiv” del neomaltusianismo pero siempre con menoscabo de la seguridad alimentaria y de la producción. Su blanco preferido es la renta, postura que manifiesta la impronta marxista. Así se lo observa en el llamado “socialismo del siglo XXI”, puesto de moda en el arsenal propagandístico de la dictadura venezolana y debido originalmente a Heinz Dieterich Steffan, un teórico que ha sabido ubicar sus convicciones prosoviéticas en el mundo de los muros derribados; de alguna manera ha coincidido con el nacional socialismo alemán, pues lo suyo es en definitiva una economía dirigida y no estatal. En efecto, no se trata para Dieterich y sus admiradores de acabar con la clase de los productores de la renta, sino de que se mantengan en su actividad generadora de riquezas a la par que de éstas disponga el Estado.

Las consecuencias prácticas no difieren mucho entre el sistema soviético clásico y el filonacional-socialista ahora patrocinado. La confiscación de sus ganancias siempre ha desalentado el impulso de los productores con el consiguiente retroceso de su aporte al crecimiento de la economía. Se lo ha comprobado holgadamente en las experiencias socialistas aplicadas tanto en economías capitalistas cuanto en las comunistas (recuérdese cómo en los establecimientos agrarios conocidos como koljozes donde se permitía cierta libertad de producción los beneficios excedían ampliamente a los sovjozes, que eran unidades productivas iguales pero puestas bajo control estatal absoluto). Tendríamos por este sendero ya transitado los mismos resultados del socialismo real y también el alejamiento de la meta de la seguridad alimentaria.

Otro frente crítico de apariencia revolucionaria pero esencialmente retrógrado es el formado por algunos de los llamados “movimientos sociales” cuando responden a consignas ideológicas antes que a la representación de grupos sociales específicos. Vamos a ocuparnos de un caso cabalmente representativo de este fenómeno. Se trata de “la vía campesina”, patrocinada por el Centro de Estudios “Cristianisme i Justicia”, de Cataluña. Este grupo incorporó hace un tiempo a su serie de folletos el título “La Agroindustria bajo Sospecha”, de Gustavo Duch Guillot y Fernando Fernández Duch. El folleto comienza con una apología de los sistemas de producción basados en el minifundio y la actividad sustancialmente para consumo familiar y colocación del remanente en mercados locales vecinos.

Tal ideal de rendimiento escaso estaría amenazado por la concentración de la propiedad agraria –ya sea a causa de un origen histórico o por sucesivas apropiaciones-, es decir, “la tierra en pocas manos”. Se impone, por consiguiente, la consumación urgente de una reforma agraria que proceda a distribuir esa tierra y así mantener el sistema de agricultura de subsistencia. Hay en esta afirmación el olvido de que entre producción y población existe una relación directa que impone el crecimiento de la primera si se desea el aumento de la segunda. Los niveles de producción deben aumentar para por lo menos satisfacer la demanda alimentaria de una población creciente. Este fenómeno natural ha sido observado particularmente en situaciones de atraso, cuando para mantener la relación producción-población en términos bajos era necesaria la emigración de los familiares “excedentes”. Nunca se dudó acerca de que se trataba de un fenómeno lamentable, que no deja de producirse en la actualidad cuando la agricultura y la ganadería se practican en escalas primarias designadas a veces erróneamente como orgánicas o ecológicas, en el sentido laudatorio que estas palabras han ganado sin atención a la realidad de atraso que en algunos casos pueden ocultar.

La reforma agraria “clásica” (mencionada con frecuencia por los autores catalanes) ni siquiera enfrenta este aspecto de la realidad rural, entregada como ha estado siempre a una finalidad distribucionista de la tierra, que podría determinar un aumento de la producción pero dentro de una proporción muy poco significativa.

Es verdad que la reducción de la pobreza en algunos medios rurales depende de políticas activas, pero éstas no pueden ser ya del tipo que propone el documento de los teóricos de Cataluña, las cuales según ellos deberían orientarse a estabilizar situaciones descriptas con los siguientes términos: “…Los hogares rurales obtienen sus alimentos de su propia producción agropecuaria o pesquera. En ocasiones combinan estas actividades junto con actividades recolectoras o agroforestales. Su excedente en vez de acumularse se intercambia por otros bienes necesarios en mercados locales o en la propia comunidad. El dinero obtenido del pequeño margen comercial se gasta en bienes y servicios cercanos, también en la adquisición de insumos y maquinarias, así como en la compra de aperos, etc.”. Esta descripción corresponde a una imagen bucólica nostálgica y embellecida que tampoco corresponde a la generalidad de las realidades pasadas, pues la vida de campo siempre ha sido dura.

La visión inmovilista característica de este documento se vuelve muy genuina cuando aporta algunos ejemplos de lo que, a su juicio, no debe hacerse. Así ocurre en las referencias a la Argentina, cuyas innovaciones en materia de asociación entre productores pequeños y medianos para lograr escalas de producción más amplias son descalificadas con la expresión peyorativa de “agricultores empresariales”.

Uno de los resultados que los autores de este trabajo consideran de mayor valor es el que denominan “soberanía alimentaria”, la cual consistiría en “la obligación de los Estados de respetar, proteger y realizar el derecho de todos los habitantes de sus territorios respectivos a disponer de una alimentación adecuada”. Otra vez más no se ha considerado al formular esta definición que para que un derecho resulte efectivo debe existir la materia sobre la cual recae; en el caso, ésta aparece sólo con la producción local suficiente, o con las importaciones a través de actos de comercio o de solidaridad internacional.

El ejercicio de la “soberanía alimentaria” estaría hoy violentado a causa de que los gobiernos nacionales han abandonado la “prioridad de la reforma agraria”, y ello porque siguen las directivas del Banco Mundial, que por discriminatorias perjudican a las mujeres, a los jornaleros y a los indígenas.

Para remediar estos males, el folleto propone que dentro de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) se establezca un mecanismo donde se debatan las políticas de los gobiernos nacionales con mayor implicación de los movimientos sociales campesinos. Y mediante la aceptación de dicha propuesta se completaría la definición de “soberanía alimentaria” de este modo: “demanda de las organizaciones de la sociedad civil del derecho a definir sus propias políticas y estrategias para una producción, una distribución y un consumo sostenibles de los alimentos”.

Se ha alcanzado aquí el ámbito común de los “movimientos sociales”, agrupaciones cuyo objetivo es subrogarse a los sistemas políticos y constitucionales en vigencia para poner en práctica una suerte de democracia directa y de masas cuya administración, lógicamente, correspondería a sus dirigentes. Nada de reformas técnicas que valoren la actividad agraria, pero sí mucho de revolución política. La “vía campesina”, reaccionaria y primitiva en sus formulaciones económicas y por ello totalmente inadecuada para mejorar la situación de las poblaciones rurales, puede ser sin embargo un muy andadero camino de revolución sustitutivo de las desacreditadas propuestas socialistas y marxistas. Un cambio de método con objetivos muy semejantes. Y con la consabida cuota de inútil sufrimiento humano que acompaña a la aplicación de estas utopías partidarias del estancamiento económico y de la negación de un pleno desarrollo.

Es preciso, ya terminando, que quede aclarado cómo el desarrollo de la producción agraria se derrama en beneficios para la sociedad toda, y contamos para demostrarlo con la experiencia histórica más entrañable, el de nuestra Nación Argentina cuando el resultado principal de su entonces joven riqueza agropecuaria no se registró tanto en el campo como en la ciudad. Las actividades relacionadas con la comercialización y transformación de las materias primas generaron puestos de trabajo y oportunidades económicas que otorgaron a la vida urbana argentina su calidad consabida. No quedó en eso el influjo bienhechor del campo sobre la ciudad, pues además la demanda urbana puso las condiciones para el desarrollo de una industria nacional. Valgan como demostración unos pocos ejemplos de los muchos que pueden aportarse, como el del alsaciano Emilio Bieckert, quien en 1860 estimó que la Argentina podría convertirse en un país consumidor de cerveza y antes de una década inauguraba en Buenos Aires una fábrica de esa bebida con dimensiones y calidad europeas; o el caso del estadounidense Melville Bagley, fabricante del primer producto inscripto en el Registro de Patentes y Marcas, su famosa Hesperidina; o el de Jacobo Peuser, inmigrante alemán que fundó un imperio de artes gráficas en 1868 al cual debe la actividad editorial argentina su primer gran impulso; o el de Benito Noel, cuyos chocolates y golosinas endulzaron las vidas de los argentinos durante siglo y medio; o el de Sebastián Bianchetti y sus balanzas presentes desde 1870 en tantos comercios minoristas del país.

El campo podía enorgullecerse, cuando las fiestas del Centenario, de ser el principal contribuyente de tanta satisfacción y confianza por el destino nacional a lo largo de aquel año 1910, en el que también culminó el proceso de transformación de la economía argentina. Nuevos emprendimientos terciarios vinculados directamente a la producción rural, como los frigoríficos y las industrias bodeguera y azucarera, estaban ya afianzados. La cultura urbana se elevaba juntamente con la educación pública y los hábitos de trabajo, preparando a la sociedad para la evolución social y política ordenada que cabía razonablemente esperar. Como cabe también razonablemente esperar que esta imagen del pasado sea espejo de nuestro futuro.