El conflicto de Nagorno-Karabakh y la Intervención Humanitaria.

FESTIVAL RACHMANINOV: Nelson Goerner, humildad, virtuosismo e introspección

24 septiembre, 2023

La admirable admiración

25 septiembre, 2023

Por Hernán Vicente Cañardo para Revista Argentina (Tercera Época)

- Introducción

El conflicto sobre el enclave de Nagorno – Karabakh es uno de los más extensos en los tiempos contemporáneos y en el mismo se aprecian múltiples cuestiones jurídicas y políticas tal como la colisión entre el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la integridad territorial. No es la intención de este trabajo tratarlos, sino solamente realizar una breve recapitulación de determinados acontecimientos, así como afirmar la necesidad de una intervención humanitaria si el conflicto escala, para prevenir un genocidio.

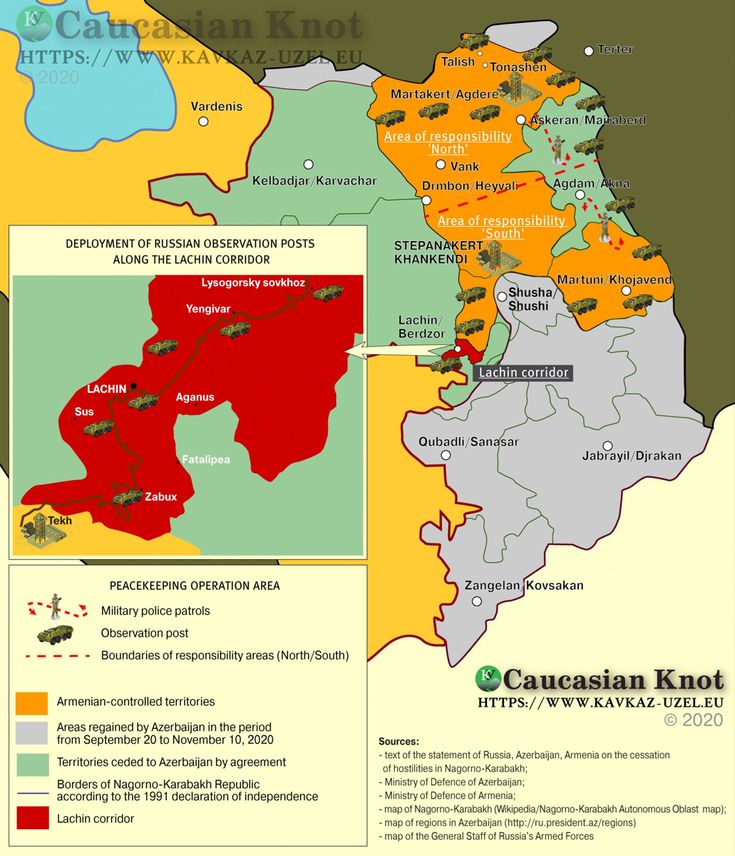

En 1923, la entonces Unión Soviética, estableció el enclave autónomo de Nagorno-Karabakh, con una población de etnia mayoritariamente armenia, dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán.[1] El enclave, en 1988 afirmó su intención de unirse a Armenia, declarando unilateralmente su independencia, a pesar de su ubicación en territorio azerí desatándose un prolongado conflicto. En el año 2020, Rusia logra un cese al fuego y en el acuerdo se establece el denominado corredor de Lachin, como ruta entre Armenia y Nagorno-Karabakh.

Los esfuerzos de negociaciones conducidas por el denominado Grupo de Minsk, compuesto por los Estados Unidos, Francia y la Federación Rusa, en el marco de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, no ha logrado una solución permanente al conflicto territorial.[2] Rusia está obligada por un Tratado a defender a Armenia, [3] y Turquía ha declarado su apoyo a Azerbaiyán, lo cual enmarca la situación en un contexto estratégico dentro de la región del Cáucaso. [4]

En el año 2020, el conflicto vuelve a intensificarse tras los fracasos en la mediación, y las violaciones constantes al alto al fuego. En el mes de Diciembre activistas azeríes ocupan el corredor de Lachin, aparentemente en protesta por la degradación ambiental causada por la minería. Las tropas rusas encargadas de la viabilidad del corredor no aseguran el mismo, provocando escasez de alimentos y racionamiento.

No obstante, el Presidente Ilham Aliyev y el Primer Ministro Nikol Pashinyan acordaron reconocer al enclave como parte de Azerbaiyán en la reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia en mayo de este año, a cambio del reconocimiento de las fronteras internacionales de Armenia y garantías para los armenios que viven en Nagorno-Karabakh o Artsaj.[5] A pesar de estas declaraciones y la concesión del territorio, existen desacuerdos sobre la demarcación, así como presiones internas en Armenia sobre la concesión de territorio.

Complicando la situación, Azerbaiyán ha restringido el acceso a Nagorno-Karabaj, prohibiendo el paso de convoyes de suministros, provocando una crisis humanitaria y amenazando con un recrudecimiento del conflicto.De persistir esta situación, existe la posibilidad de un genocidio en razón de que las acciones realizadas por Azerbaiyán entrarían en el ámbito del Artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.[6]

Para evitar el mismo, se debe proceder a una intervención humanitaria, institución que el Derecho Internacional Público ha reconocido como válida en ciertas situaciones.

- La Intervención Humanitaria

Además de la legítima defensa, el reclamo más fuerte para permitir una excepción en la prohibición del no uso de la fuerza, establecida en el Artículo 2º párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, ha sido la protección de vidas humanas frente a masacres y atrocidades masivas.[7]

Francisco de Vitoria, ya mencionaba la posibilidad de esta intervención,[8] si bien para Sir Hersch Lauterpacht, es Hugo Grocio,[9]quién contienela primera declaración del principio de la intervención humanitaria, pues la jurisdicción doméstica terminaba donde el ultraje a la humanidad comenzaba.[10]

El período que se inicia en los primeros años del Siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, será uno de los más ricos en cuanto a la expresión y formación de la doctrina de la intervención humanitaria.

En este tiempo se refuerza la idea de esta clase de intervención, pues los derechos del Hombre se convierten en un atributo de los pueblos civilizados, unido a la sensibilidad sobre determinadas situaciones, principalmente la Cuestión del Oriente: las relaciones ente las principales Potencias Europeas y el Imperio Otomano, con respecto a sus poblaciones cristianas.

El problema de la intervención por razones de humanidad se vinculaba a una cuestión más amplia: saber si existía una regla de derecho general obligatoria para Estados e individuos, superiores a las leyes y aún a las Convenciones Internacionales que fuera un derecho común a la Humanidad. y si existiese quienes serian los Estados que actuarían en nombre de esa Humanidad.

Así lo señalaba Philimore:“.It has been said (a) that the Rights incident to Equality seem to flow,more especially,from the second of the two propositions, upon which the science of International Law is mainly built; namely, the proposition that each State is a member of an Universal Community […].” [11]

Al responder estas cuestiones, la doctrina de la época presentó dos grandes divisiones: Una establecía la independencia de los Estados y negaba un principio de intervención humanitaria. La otra lo reconocía, afirmando la existencia de un derecho humano,con reglas imperativas generales y superiores a las legislaciones y a las Convenciones donde el respeto será asegurado a través de un control reciproco entre los Estados.[12]

El periodo de entreguerras, presenció las masacres de armenios, ucranianos, y el comienzo de las masacres a judíos, en la Alemania de Hitler, sin que ningún Estado interviniera. Este silencio puede obedecer a que la regla no existiese o su status fuese dudoso.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas estableció un nuevo sistema internacional, donde aparecen dos reglas en conflicto, aunque en 1945 se esperaba que estuvieran en coordinación y refuerzo. mutuo. La primera se refiere a la prohibición del uso de la fuerza armada contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados,con las excepciones de la legítima defensa y la acción colectiva. La segunda, es la referente a la primacía y protección universal de los derechos humanos.[13]

Conferencia de Yalta. De izquierda a derecha: Winston Churchill (UK), Theodore Roossevelt (USA) y Josef Stalin (URSS)

La principal diferencia entre el sistema de los Siglos XIX y XX, antes de la Carta, es que tras 1945 el uso de la fuerza armada es ilegal, situación que antes no se daba plenamente.

No obstante, las ideologias encontradas entre las Potencias victoriosas, acabaron casi desde su nacimiento con las esperanzas de un sistema de seguridad colectivo, paralizando el accionar del Consejo de Seguridad. A su vez, el concepto de los derechos humanos se ha modificado y desarrollado, sobre el ámbito de protección de los individuos.[14]

El mandato limitado del Consejo de Seguridad, la preocupación demostrada en los travaúx preparatoires por la protección de la soberanía nacional, la excepción explicita en el Artículo 2º(7) de la Carta sobre las cuestiones de jurisdicción domestica, en un tiempo cuando la mayoría de los miembros permanentes tenían una conducta inconsistente con normas de derechos humanos, demuestran que los mismos tenían una tenue prioridad en la preocupación de los miembros fundadores de la Organización.

La doctrina, como en en el Siglo XIX también se dividió entre los que se atienen a una interpretacion literal de a Carta y aquellos que interpretan que la misma la permite con determinadas condiciones.

La Organización no ha podido evitar inhumanidades, guerras intestinas, persecuciones, expulsiones forzadas y desapariciones. Estos actos aberrantes, si bien condenadas por la misma, han dado argumento a que la prohibición del uso de la fuerza no puede abarcar estos casos,cuando otros medios no han sido efectivos.

La evolución de la práctica nos demuestra que la gran mayoría de los casos citados sobre intrevencions humanitarias entre 1945 y 1999 fueron discutidos en relacion a su legalidad. No obstante, varios de ellos pueden ser considerados como conteniendo elementos mayoritariamente humanitarios, tal como la intervención en el Congo en 1960, en Bangladesh en 1971, en Vietnam en 1979, y en Sierra Leone en 1999, si bien este no fue casi nunca el único objetivo en las acciones.

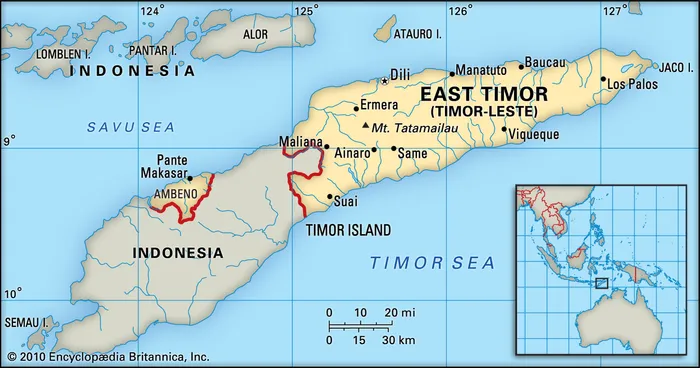

Lo más grave de esta etapa fue precisamente la no intervención, siendo ejemplos el conflicto en Indonesia, la guerra en Biafra y los genocidios en Ruanda y Yugoeslavia. Estos dos ultimos fracasos producirán las intervenciones en Kosovo y Timor Oriental.

Tras Kosovo, la intervención humanitaria cobra fuerza nuevamente a traves de informes,[15] plasmada en la Doctrina Clinton en 1999, que establecia que los Estados Unidos intervendrían para prevenir abusos de derechos humanos, aún sin autorización del Consejo de Seguridad.[16]

Estas posiciones políticas de carácter cíclico sobre las intervenciones se modificarán después del 11 de Septiembre del 2001, en el marco de la Guerra contra el Terror.

Se puede concluir que la intervención humanitaria existe como institución desde hace siglos, perfeccionándose con una mayor precisión desde la última mitad del Siglo XIX e inicios del XX. La misma ya contenía todos los elementos que hoy se debaten; básicamente la soberanía con el derecho a la no intervención como su consecuencia, pero entendiendo que esta soberanía no era absoluta, pues por encima de los derechos de los Estados haba uno común a la Humanidad.

El sistema creado por la Organización de las Naciones Unidas estableció dos principios: la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos fundamentales, pero no logró una solución clara esta cuestión.

Por eso trás 1945, la situación no ha cambiado y esos móviles sean políticos o económicos, aparecen mezclados en las intervenciones militares por razones humanitarias, aunque en muchos casos se las invoque a estas ultimas en aras de la retórica. En el marco del sistema de las Naciones Unidas siempre habrá doctrinas y prácticas que pretendan la intervención así como otras que se opongan a la misma.[17]

Siendo el debate legal es si la Comunidad Internacional o los Estados individualmente pueden interferir o no en otro para resolver violaciones extremas de los derechos humanos el camino mas razonable es considerar a la intervencion humanitaria como excepción al sistema.

La misma debe apoyarse en determinados criterios; la necesidad de una autoridad legítima, una causa justa, la intención, ser un recurso de última instancia, proporcional al objetivo y con posibilidades de éxito. Una intervención en este marco, afectaría la independencia o la integridad territorial ni sería inconsistente con los propósitos y principios de la Carta.

No obstante, uno de los criterios mas importantes es el de la prevención, de all la posibilidad de que este tipo de intervención sea requerida, si existe un patrón de genocidio contra la población armenia en Artsaj.

[1] Saparov, Arséne Why Autonomy? The Making of Nagorno-Karabakh Autonomous Region 1918-1925 Europe-Asia Studies. Taylor & Francis, Ltd .Volume. 64, Number 2 March 2012, pp. 281-323.

[2] OSCE Minsk Group

[3] Collective Security Treaty. May 15, 1992

https://en.odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded

[4] Adilah Hasna Khairunisa Identity and Foreign Policy: Turkey’s Support ofAzerbaijan in the Nagorno-Karabakh Conflict

https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.31-3-2022.2320955

[5] Szurc, Kinga. Armenia Formally Recognizes Karabakh As Part of Azerbaijan After Years-Long Conflict. Warsaw Institute . June 1, 2023

[6] Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

Artículo II

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

[7] Artículo 2

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1

[8] de Vitoria, Francisco. Reelecciones sobre Los Indios y el Derecho de Guerra. Tercera Edición Espasa- Calpe Madrid 1975.III. 15 p. 101.

[9] Grotius, Hugo. The Rights of War and Peace, edited and with an Introduction by Richard Tuck, from

the Edition by Jean Barbeyrac .Indianapolis: Liberty Fund.2005.Vol. 2 Chapter XXV VIII 2- 3 .p.293.

[10] Lauterpacht, Hersch, T he Grotian Tradition in International Law British. Yearbook of International Law. Volume 23.1946.

[11] Philimore, Robert.Commentaries Upon International Law.Philadelphia. & J. W. Johnson Law Booksellers. 1855. Volume II. Part The Fifth. Chapter I p. 23.

[12] Rougier, Antoine. La Théorie de L’Intervention D’Humanité. Paris. A. Pedone, 1910. p. 63.

[13] Carta de las Naciones Unidas Articulo 2 7º Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.

[14] Carta de las Naciones Unidas Capitulo I .Articulo 1 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión;

Capitulo IX. Cooperación Internacional Económica y Social.

Articulo 55 c. El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades

[15] Danish Institute of International Affairs, Humanitarian Intervention: Legal and Political Aspects, Copenhagen, 1999.

Advisory Council on International Affairs and Advisory Committee on Issues of Public International Law.Humanitarian Intervention, The Hague, 2000.

Humanitarian Intervention: Crafting a Workable Doctrine. Three Options Presented as Memoranda to the President. New York, Council on Foreign Relations. 2000.

[16] Shah, Anup. The Clinton Doctrine of Humanitarian Interventions. Global Issues. December 2. 2000.

https://www.globalissues.org/article/451/the-clinton-doctrine-of-humanitarian-interventions

[17] Czernecki, Jennifer L. The Battle between Humanitarian Intervention and State Sovereignty, Duquesne Law Review. Volume 41. 2003. p. 407.